根管治療専門医の治療の特徴

当院は歯の神経や歯の根っこ(歯根)の診断と治療に特化した日本では珍しい歯内療法専門歯科医院です。歯内療法(英名:Endodontics)は、日本ではあまり聞き慣れないと思いますが、メインとして行う治療は根管治療です。そのため根管治療専門医という名称がより一般的に知られています。日本では一般の歯科医院でも健康保険を使用して根管治療を受けることができます。これまでに根管治療専門医の治療を受けた経験がない方は、専門医が行う治療と何がどう違うのか?が気になるところだと思います。このページでは一般歯科での根管治療と専門医の治療の違いをメインに、根管治療にまつわる内容を具体的にわかりやすく解説していきます。

目次

- 1. 根管治療専門医と一般歯科の違い

- 2. 根管治療について

- 3. 根管治療の実際

- 4. 根管治療終了後に気にすべきこと

- 5. よくある質問Q&A

- 6. 治療費用一覧

根管治療専門医 (歯内療法専門医)とは?

根管治療専門医とは、歯の神経や根っこ(歯根)に関する診断、治療を行う専門家です。正確には歯内療法専門医とも言われます。お医者さんの領域で言うところの心臓や脳の専門医と同じく、その分野の治療しか行わず、一般的な歯科治療は行いません。歯の根や神経の病気の治療のためにあらゆる知識、技術、設備が揃っている医院といえます。欧米では当たり前のように存在する歯内療法専門歯科医は日本ではまだ珍しい存在です。

根管治療専門医が扱う領域

治療: メインは根管治療ですが、大きい虫歯があるけども神経が健康な場合は神経を保存する治療(生活歯髄療法)や、根管治療で病気が治らない場合に行う歯根端切除術など外科的な治療、歯の破折(ぶつけておれたなどの外傷、歯軋りや噛み締めによるクラックなど)、また歯根吸収などの稀な病気で一般歯科では治療が不可能とされる治療も行っています。

診断:原因不明の歯の痛みの診断や一般歯科ではある程度悪化するまでは診断が難しい歯髄炎の進行度合いの診断 (神経がどの程度弱っているのか)や知覚過敏との鑑別診断など、また、根の周りの炎症(根尖性歯周炎)の診断を行います。

一般歯科との違い① エビデンスベースの治療の実践(マイクロスコープ、ラバーダムの使用だけが違いではありません)

当院では欧米の歯内療法専門医と同等の治療を実践しています。

病気の診断や治療は欧米の歯内療法学会のガイドラインや科学的エビデンスをベースとしていおり、現在最良とされる方法を取り入れ高い成功率の治療を行います。

患者さんにとっては、一般歯科医院での治療と根管治療専門医での治療の違いは、保険か自費診療か、マイクロスコープを使用しているか、ラバーダムを行っているかいないか、という点がわかりやすい違いと思いますが、それだけではありません(ラバーダム使用やマイクロスコープは最低限の当たり前のことです)。

見えない部分で大きな違いがあるのです。

コラム1 ~日本とはかなり違う欧米の歯内療法専門医制度と治療法〜

欧米の専門医の治療では、治療プロトコル(治療の流れ、歯や根管の削り方、削る量、度合い、治療する器具や薬剤の濃度、作用させる時間など)や治療方針にある程度の一貫性があり、専門医であれば基本的にはスタンダードからかけ離れた治療を提供することはないと言えます。

これは欧米では国が制定する専門医制度があり、専門医になるためには専門医になるための特別プログラムや大学院を卒業し認定される必要があります。教育内容は、欧米の歯内療法学会のガイドラインや科学的エビデンスがベースになっており、大学ごとの細かい違いはあれど、治療のコアの部分には一貫性があります。

一方、日本には欧米のような国が制定する専門医制度はなく、そのため大学教育においても専門医育成のプログラムはありません。治療方針のガイドラインなども欧米ほど確立されておらず(または存在しない)、したがって治療方針の根拠が偏っていたり、経験則のみに裏付けられる我流の治療になりやすいのが現状です。ですので、治療の成功やその後の歯の寿命が治療を行った主治医の先生の治療プロトコルに大きく左右されてしまします。さらには、欧米の専門医のスタンダードと比べてだいぶ変わった治療方法が当たり前のように行われていることも少なくありません。それが正しければいいのですが、概ねエビデンスに乏しく、どこのガイドラインでも推奨されていない治療法だったりします(ひび割れの根っこの再接着の治療や、ドックベストセメントを使用した治療などがその例です)。

欧米の歯内療法専門医は歯内療法領域の治療しか行わず、一般歯科医の先生から難しい治療を依頼される立場になります。日本ではこういった制度がないことから一般歯科での治療が難しかったりうまくいかない場合でも専門医に依頼することは一般的でなく、治療回数だけが長引き、最悪は抜歯という結末に行きつことも少なくありません。

米国歯内療法学会(American Association of Endodontists) のガイドラインはこちらから参照できます。

ヨーロッパ歯内療法学会(European Society of Endodontology) のガイドラインはこちらから参照できます。

当院院長はイギリス King’s College London Dental Instituteの歯内療法科大学院を卒業し、歯内療法学で修士号(MSc in Endodontics)を取得しており歯内療法領域の深い知識と開院以来15年の実績で経験が豊富です。

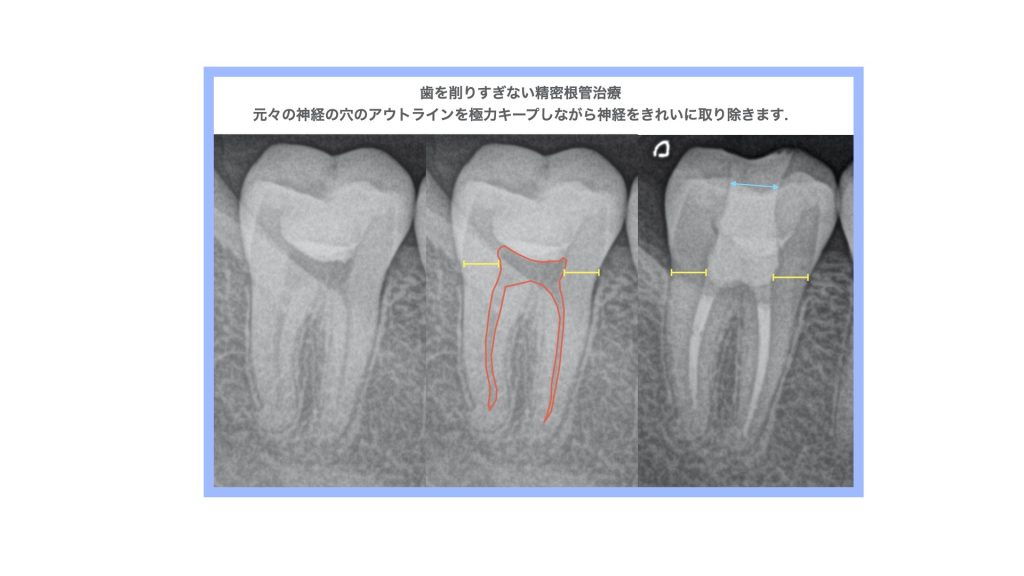

初回根管治療、再根管治療ともに、なるべく歯を弱めない歯根破折が将来起こりにくい根管治療を実践しています。

一般歯科との違い② 〜成功率〜

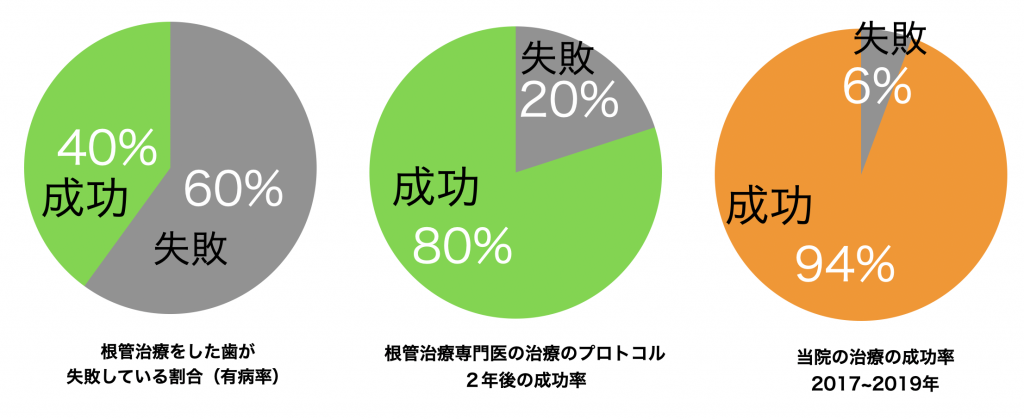

成功率の違い

日本での一般的な歯科医院で行われた根管治療の成功率は約40%程度(有病率として報告)と報告されています(参考文献7)。一方欧米の根管治療専門医の治療プロトコルで行った治療は約80%、リーズデンタルクリニックでは2017~2019年に行われた根管治療の成功率は約94%でした。

参考文献 7)須田 英明. わが国における歯内療法の現状と課題 日本歯内療法学会雑誌 32. 2011 参考文献 8)Ng YL, Mann V, Gulabivala K. A prospective study of the factors affecting outcomes of nonsurgical root canal treatment: part 1: periapical health. Int Endod J . 2011;44:583.より

治療の成功とは?

根管治療をしたのちに根の周りに炎症の病気を発症することなく、健康に使えていることです。

治療の失敗とは?

根管治療をした歯に炎症の病気ができてしまう、またはもともとあった炎症の病気が治らず痛みや腫れなど不快症状が起こる状態です。

コラム2 専門医と一般歯科ではなぜこんなに成功率が違うの?〜治療が失敗する原因〜

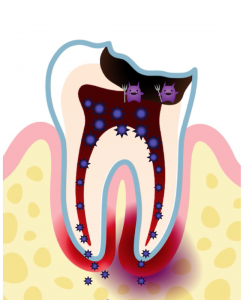

根の周りの炎症(根尖性歯周炎)は根管の細菌感染が原因で起こります。このことは科学的に立証されています(Kakehashi S et al. 1965)。

治療の失敗となる細菌感染の原因は主に以下3つです。一般歯科と専門医の治療の成功率の違いは主に①と③の違いと言えます。

①治療中に細菌が入ってしまった

②治療後に細菌が入ってしまった

③元々の細菌感染を取り除けていない

①が起こらないようにするには → 菌が入らないような無菌的な治療を行う

欧米の専門医は決められた治療プロトコルにのっとっている、と冒頭でもお話ししましたが、細菌が入らないような無菌的治療は治療の成功率に大きく関わる基本中の基本です。日本の保険適応の一般歯科では無菌的治療は一般的でないため、治療中に根の中に細菌感染が起こりやすいのです、そのことが成功率の違いに大きく反映されています。

②は、虫歯や被せ物の緩みなど、また歯にヒビが入る場合にそこから細菌が侵入します

被せ物に隙間があると虫歯になりやすいですし、歯が虫歯になってしまったら虫歯菌による細菌感染が起きます。また以前の治療で削られすぎて薄くなり、耐久性が落ちた歯は亀裂やひびが入りやすいため、ヒビを通して根の中に細菌感染が起こります。こういったことが起こるのは、治療後数年、数十年経ってからであることが多いです。また虫歯予防に努める、きれいにあった被せ物を被せる、根管治療で削りすぎない治療を行うことで、防ぐことができます。

③は術者の知識、技量や経験と①の無菌的治療が大きく関わります

まず、根管治療はとても難しい治療です。根の中は細く暗く見えにくく、根っこの穴(根管)はとても複雑な形をしています。メインの根管(主根管)の他にマイクロスコープを使用してもわかりにくいことが多い横道(側枝、根尖分枝)も多くあります。また上の奥歯では入り口の発見が難しい第4根管(MB2)などもあります。

根管治療専門医はそういった複雑な根の形を熟知しているため、どこをどう綺麗にすれば細菌や神経の取り残しが起こらないか、などを熟知しています。歯を削りすぎない方法で綺麗にすることが可能です。根の中の細菌は究極的には抜歯をすればいなくなります。抜歯をしないで根の中を綺麗にする方法が根管治療です。根の形が難しくても、根管を削れば削るほど、細菌感染はなくなりますが、それとともい歯も薄くなり、耐久性が落ちて割れやすくなり、寿命が縮まります。

削りすぎない治療で効果的に細菌を殺菌するには、①の無菌的な治療プロトコル➕知識、技術、経験が必要です。

根管治療専門医はその分野に関して深く学んでおり、また、根管治療しか行わないため、一般歯科よりも根管治療の経験が多くなり、難症例の治療の依頼も多く熟練しています。膨大な専門知識と技術、経験をもとに、失敗、再発しないような的確な治療、治療が難治性で難しい場合の原因や対処法、歯の状態や予後の見通しなどを的確に把握し問題解決をする能力があります。

一般歯科との違い③ 極力削らない、歯を弱めない治療

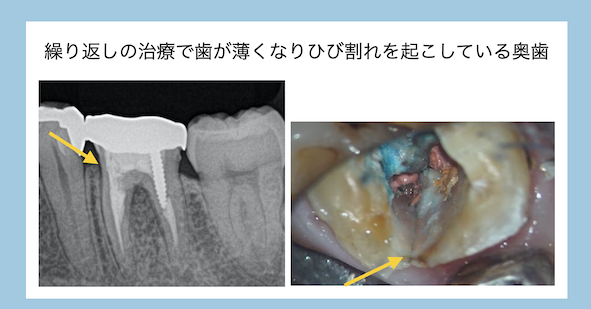

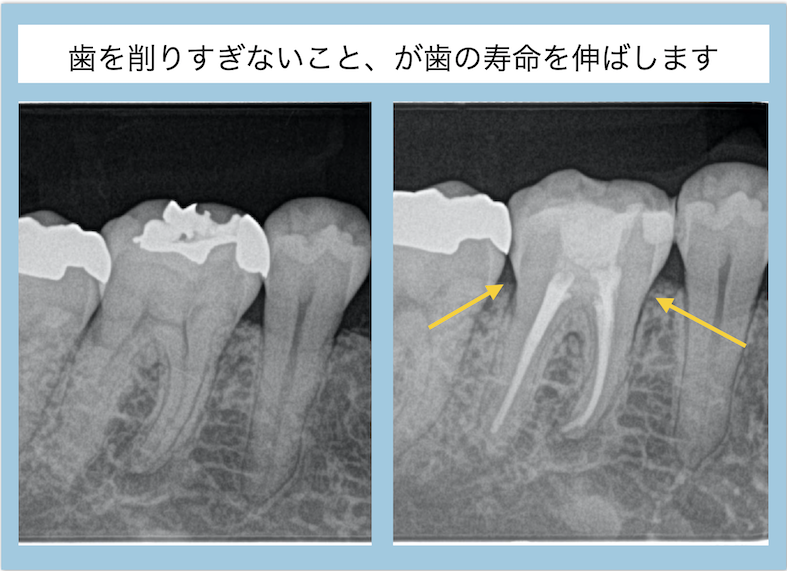

歯や根管を削りすぎるとひび割れが起こりやすく、歯の寿命を縮めます

難しい形でも、根管を削れば削るほど、細菌感染はなくなりますが、根管も薄くなり、耐久性が落ちて割れやすくなり、寿命が縮まります。(日本での歯根破折の頻度は諸外国からの報告(7.2%~13.4%) よりも高いことが院長の理による研究で示されており、(32%)、過去のYoshino et al. (2015)らの報告(31.7%) を裏付け日本における歯根破折の頻度の高さが明らかになりました。)

削りすぎない治療で効果的に細菌を殺菌し治療を成功させるには、無菌的な治療プロトコル➕知識、技術、経験が必要です。

根管治療でできることは、痛みや腫れなどを引き起こしている細菌感染を取り除くことで炎症の病気を治すことであって、歯の寿命を長くする、弱ってしまった歯を強くすることはできません。一度削られた歯は元には戻りません。細心の配慮を行わないで治療をすると、歯の根が削られすぎて薄くなり、病気は治っても歯の寿命が短くなりやすいのです。

当院院長の執筆論文が歯内療法領域で最も権威あるジャーナルの一つJouranl of Endodontics に掲載されました。→ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37660764/

根の治療をした歯に起こりやすい歯根破折に関する世界的にも数が少ない臨床研究です。リスクファクターの解析も行なっており何が歯を弱めるかを熟知しています。

また長年の経験から、すでに過去の繰り返す根管治療で歯や歯の根が薄くなっている場合、治療をしても歯が長持ちしないであろうことをある程度推測することが可能です。そういった場合は治療の費用対効果が悪くなるため抜歯をお勧めすることもあります。根管治療でできることは、痛みや腫れなどを引き起こしている細菌感染を取り除き病気を治すことであって、歯の寿命を長くする、削られて薄くなり弱ってしまった歯を強くすることはできません。

一般歯科との違い④ 治療回数

ほとんどの治療は1回で終了します。当院の根管治療は欧米のガイドラインや科学的エビデンスに基づいた治療法に則り、決められたプロトコル(流れ)に沿って治療を進めるため、回数のかかる治療はおこないません。一般歯科の治療で回数を重ねることで歯がどんどん削られてしまい、弱くなっている歯を多く見かけます。当院では初回根管治療では歯を弱めないよう殺菌が届く程度の必要最小限の削り方、再根管治療では歯根が削られていますので、それ以上なるべく削らないような治療で殺菌の洗浄を念入りに行う、など歯の状態に応じた治療を行っています。

注:痛みが激しい急性症状がある場合、石灰化根管などの難症例等、歯の状況によっては2回又はそれ以上の回数がかかる場合もあります。

一般歯科との違い⑤ 治療にかかる時間

歯の種類や歯の状態によって治療にかかる時間は1時間、1時間半、2時間、2時間半程度です。(顎を休めるための途中休憩は可能です)です。全ての治療工程は顕微鏡化で行われます(内視鏡下での手術のようなイメージです)。

根管治療専門医院での治療は、一般歯科と異なり他の患者さんと同時進行での治療やスタッフに後を任せるような治療は行わず予約時間は院長が集中して治療を行います。1日に治療可能な患者様は2,3名に限られます。

一般歯科との違い⑥ 治療に使用する器具、無菌的治療の徹底

当院ではマイクロスコープ、ラバーダムの使用はもちろん、どんな症例にも対応できるよう、様々な種類の器具、設備が整っております。

器具の無菌的処置を徹底しており、消毒では不十分なため、滅菌した器具またはディスポーザブルの器具のみ使用しています。

ま根管治療で歯の切削に特に重要なNi-Tiファイル、手用のSSファイルは複数のメーカーのものを常備しており、個々の歯の形に一番合ったものを使用し、歯の治療ごとに新品を使い捨てにしています。切れ味の良い新品のファイルで、歯にかかるストレスを減らし、かつ破折ファイルの予防にもつながります。

滅菌したのちに再利用はしません。

一般歯科との違い⑦ 費用

保険適応での治療は行っておらず、自由診療での治療になります。

お一人の患者様の治療にかける時間、治療の器具のコストは保険治療で賄える範囲を大きく超えているためです。

保険診療での根管治療の限界〜日本の根管治療は世界では最低水準?

日本でおこなわれている保険適応の根管治療の治療費は欧米諸国や近隣のアジア諸国と比べても、圧倒的に安いために、根管治療の成功にとって一番大切なコストがかかる無菌的な治療、時間をかけた治療が不可能です。保険治療での根管治療費欧米の線歯内療法専門医の治療費の1/20は1回の患者様の支払う治療費に換算すると、¥800~¥1000 程度です。ルールを守って治療をしようとすればするほど赤字に陥ってしまう。とても矛盾したシステムになっています。そのため、治療中に根の中に細菌が入ってしまうことが、治療が上手く行かない大きな原因となっていると考えられます。

根管治療とは?どう言う時に必要なのか?

以下二つの状況で、根管治療が必要と診断されます。

①歯の内部にある歯髄に炎症があり(歯髄炎)、回復できない場合

②歯の根の周りに炎症がある場合(根尖性歯周炎)

* ②の根尖性歯周炎は①を放置し、歯髄壊死(歯の神経が死んで内部で腐ってしまうこと)した場合、または過去の根管治療が失敗し細菌感染が起きる場合に発症します。

歯髄炎も根尖性歯周炎も、どちらも体にとっては良くないことが起きているサインです。腫れや痛みの症状で生活にストレスがかかることも多いです。

主な原因は細菌感染です。

体の浅いすり傷や切り傷で軽い細菌感染が起きても、免疫細胞が細菌を排除してくれますが、神経が死んでしまった根管にはもはや免疫細胞がいませんので、細菌感染が自然治癒することはありません。

そのため根管治療で歯の内部の根管をお掃除し、殺菌し、その後細菌感染がおこらないようにする必要があります。

初回根管治療と再根管治療の違い

初回根管治療: 歯髄(歯の神経)を取り除くための根管治療

弱ってしまった歯の神経、死んでしまった歯の神経、放置すると根の周りの炎症に発展してしまいます)またはクラウン治療(補綴のために神経を取り除くこともあります

再根管治療: 以前の根管治療のやり直しの治療

再根管治療は初回根管治療がうまくいっておらず根の中に細菌感染が起こっている場合に必要になることが多いです。

また、根管治療が終わりしばらく経ってから、虫歯や詰め物、被せ物の隙間から新たに細菌が侵入し、根の中の細菌が増える場合も発症のきっかけになります。

いずれにしても、やり直しの根管治療を行い根管の殺菌が必要です。

再根管治療が必要になるケースは初回根管治療後から調子が悪かったり、数ヶ月後、数年後、数十年後に必要になる場合、など歯の状態によって色々なパターンがあります。

歯の寿命のためには初回根管治療を成功させることが大切

再根管治療を繰り返すことで歯の根っこが薄くなる、治療のストレスが重なるため、歯の根のひび割れが起きやすくなると報告されています。

なるべく初回根管治療が失敗しないことが歯の寿命のためにとても大切です。

歯の神経や根の治療は難しく術者の技術がその歯のその後や、寿命を大きく左右します。大切なご自身の歯をなるべく長く使い美味しく食事ができるように、歯の寿命を考えた治療を心がけています。

根管治療の失敗とは?3つのタイプ

根管治療が失敗するとどうなるのでしょうか?

根尖性歯周炎(根の周りの炎症の病気)を発症します、または治療しても病気が治らない場合も、根管治療の失敗と言えます。

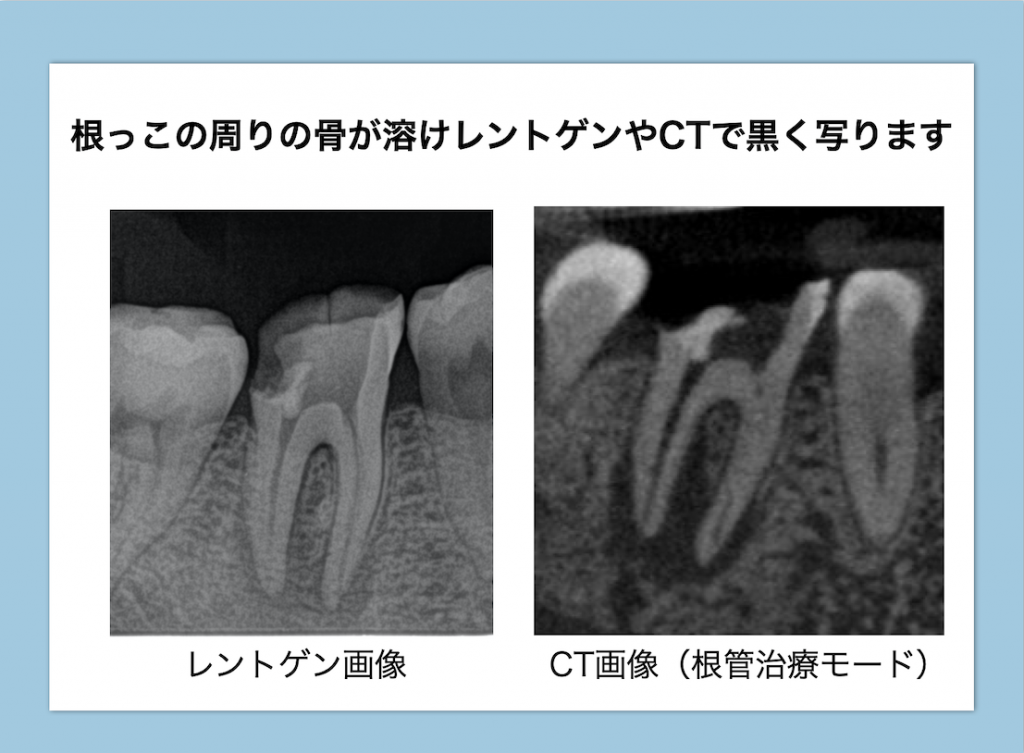

炎症の反応で根の周りの骨が溶けるのでレントゲンやCTで黒い陰がみえるようになるのが特徴です。『根っこの先に膿がたまっている』などと表現されることがあります。

根管治療の失敗には多きく分けて3つのパターンがあります。

①初回治療で治療中または治療して間もないが、痛みなどの症状が完治しない、または以前より痛い。

②以前の根管治療から時間が経っていて、最近になって痛みや腫れの症状がある

③以前の根管治療から時間が経っていて、痛みや腫れもないけど、歯科医院で根の病気を指摘された。

時期は違えど、炎症の原因は根管の細菌感染です。

症状は? 痛い時期と痛くない時期があります

急性期の場合、腫れる、何もしてなくても痛い、咬むと痛い、などの症状が典型的です。慢性期には痛くないことがほとんどです(歯茎にニキビのようなものができる場合もあります)。症状がなく何年も経過することもあります。体の抵抗力が弱った時に急に痛くなることもあります。治療をしないでいると、細菌が根づき、病気がどんどん大きくなったり嚢胞化して根管治療で治りにくくなると言われています。

根管治療が失敗する原因

根管治療失敗の最大の原因、細菌はどこからやってくるの?

根管治療が失敗してしまう原因、細菌はどこからやってくるのか?を知ることで、治療中治療後に、何を気をつければ治療の失敗を防げるのかがわかります。それが無菌的な治療(細菌が入らない治療)の徹底です。

細菌はどこからやってくるの?

①治療の器具が滅菌されていない場合

根管を触る器具は消毒レベルではなく、菌を極力排除し、細菌混入を防ぐために滅菌したものを使用する必要があります。

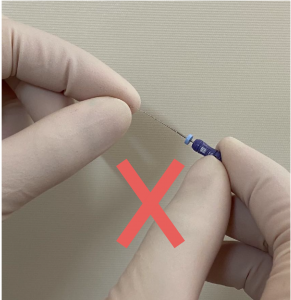

体の手術をする時に、注射をする時、メスや針が滅菌されていないことはあり得ないことです。根管治療でも同様に考えられるべきですが、保険診療のコストの問題から無菌治療の徹底がされにくいの日本の現状です。

②治療中に唾液が入る

お口の中は細菌だらけです。唾液中や歯のまわりの歯垢に細菌がたくさんいます。治療中に根の中に唾液が根の中に入るだけでも根の中は感染します。ラバーダム防湿で唾液の流入を防ぐことは無菌的治療の基本中の基本です。

③治療と治療の間に、仮蓋の緩みから

治療が複数回に分けて行われる場合、治療と治療の間は歯に仮の蓋を詰める必要があります。厚みが薄かったり取れやすいものの場合、隙間から細菌が入り込み原因になります。当院では1回治療を行うことが多いため、こういったリスクを減らすことができますが、必要な場合は緩みにくい仮蓋材を分厚く詰めることで、細菌の流入を防ぎます。この仮蓋の緩みのリスクを考えると、治療が終わるまでに回数が多くかかる程、感染のリスクが高くなると言えます。根管治療専門医が治療を可能であれば1回で終了するにはそういったリスクを減らすためでもあります。

④治療後の詰め物や被せ物の緩み、隙間、虫歯になった場合

根管治療が終わると仮詰ではなく、最終的な詰め物や被せ物を装着します。けれども隙間があったり等で、細菌が入ってしまう、また、歯が虫歯になってしまう場合も、根の中に細菌が入り込んでしまう原因になります。

⑤器具を手で触ってしまう場合

私たち歯科医師は治療の時にグローブをはめています。お口の中を触りますので、グローブは唾液がたっぷりついています。指先で器具を触ってしまうだけで、器具の先端が汚染してしまうのです。根の中に触れる器具は指で触らないよう、徹底した配慮が必要です。

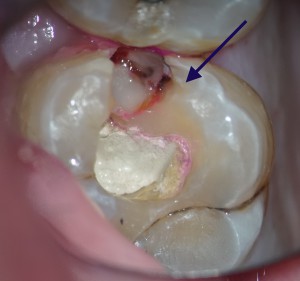

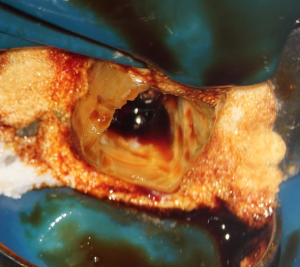

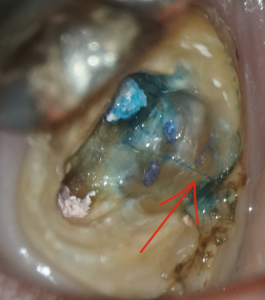

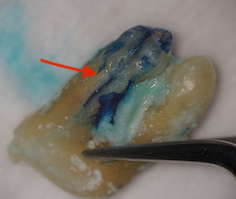

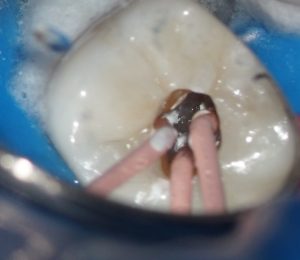

⑥歯に虫歯の取り残しがある場合(↓画像参照)

虫歯が残ったまま(ピンクに染まった部分)根管治療をしても、虫歯の部分から常に細菌が根の中に入り込み、治療の失敗の原因になります。

また、神経の取り残しがあると細菌の栄養源となり、細菌が増えやすい環境にもなります。

根管治療で一番大切な無菌的な治療、守るべき3つのルール

上記セクションで、細菌がどこからやってくるのかを知っていただけたと思います。根管治療中成功のために守るべきルールが明白になると思います。

1. 治療器具の徹底的な滅菌管理と可能な限りディスポーザブルの器具を使用すること

根管治療の成功に大きくかかわる大変重要なポイントです。当院では根管治療で使用する器具で歯の切削に特に重要なNi-Tiファイル、手用のSSファイルは患者様お一人ずつ専用にしており、全て新品を使い捨てにしています。

可能な限り清潔で衛生的な器具を使用すること、破折ファイルの予防、根管を削るときに根に余分なストレスをかけないために、そのような方法を取っております。

滅菌したのちに再利用したファイルを使うことは一切ありません。

根の中を洗浄するシリンジ、先端に装着するニードル等、消耗品は全てディスポーザブルで使用しております。ディスポーザブルが不可能なそれ以外の器具も殺菌・消毒レベルの器具の使い回しは一切行わず、100%個別包装の滅菌処理をその都度行い使用しています。

*消毒だけでは不十分です

2. 器具の先端を手で触らないこと

いくら滅菌した器具を使用しても、根の中に触れる部分を手で触ってしまうと汚染します。私たち術者の指は患者さんのお口の中の唾液に触れるので、細心の注意が必要です。

3. ラバーダム防湿を行うこと

治療中に根の中に細菌が入り込むチャンスはたくさんあります。

お口の中は細菌だらけです。見えないだけで、唾液の中にも細菌はたくさん存在します。

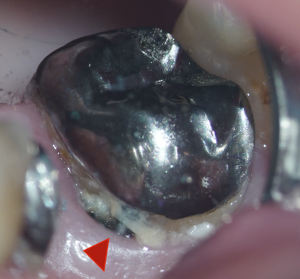

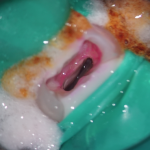

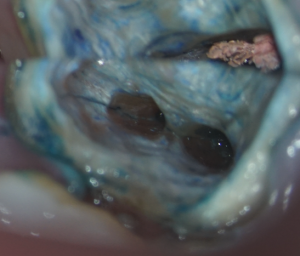

歯の周りにも細菌がこびりついています(写真1)。

ラバーダムを装着することで唾液を排除し、濃度の高い消毒液2種類を使用し、歯の周りを消毒します(写真2)。根管治療で使用する器具、薬剤がお口の中に落下するのを防ぎます。安全面からもラバーダムは必須です。

(写真1) はみがき指導でつかう歯垢(細菌のかたまり)を染め出す液体で、根管治療前の歯をそめてみましたら、こんなに染まってきました!細菌が歯の表面にべたったりとこびりついています。ラバーダムをおこなわないと、細菌が根の中に入りやすいのです。 |

|

米国歯内療法学会の2004年のガイドラインでは根管治療時のラバーダムの装着は必須と明記されています。

日本でのラバーダムの使用状況はどうでしょうか?

日本歯内療法学会誌(須田. 2011)によると日本歯内療法学会の会員でも必ず使用する歯科医は25.4%で、一般歯科医はわずか5.4%です。

注!!ラバーダム防湿だけでは不十分な場合もあります

![]() ラバーと歯の隙間を埋めないところに唾液が滲んでくる動画です

ラバーと歯の隙間を埋めないところに唾液が滲んでくる動画です

根管の殺菌の実際、〜使用器具、薬剤について〜

マイクロスコープ/歯科用顕微鏡

アメリカの 根管治療専門医はマイクロスコープ(歯科用顕微鏡)の使用が法律で義務づけられています。拡大し、ライトで明るくなるため汚染の取り残しがありません。マイクロスコープを使わない根管治療は暗くて細い根管を手探りで綺麗にしているイメージです。見えにくいため、感染している部分と健康な歯の部分がわからなかったり、神経の取り残しなどが起こりやすく、そこへ唾液から最近が混入することで細菌繁殖の場ができてしまいます。そうすると治療が失敗するのです。

ニッケルチタン(NiTi)ロータリーファイル

|

|

弾性があるので元々の根管の形に沿った削り方が可能です。湾曲した根管にも対応できます。当院では4種類のメーカーのシステムを常備しており、元々の根管にあったファイルを選択して使用しています(例えば、湾曲していたり、扁平な根管では太いサイズや大きいテーパーのファイルは歯に薄い部分ができやすいため、細くテーパーの小さいものを使用します)。LEE’S DENTAL CLINICでは治療には一番切れ味の良い状態の新品のファイルのみを使用します。根管を削るときに歯根に極力ストレスをかけないこと、破折ファイルの予防のためです。

各種超音波チップ

細い根管内の汚れ、虫歯、神経の残骸などを削りすぎずに超音波の振動を加えながらこそぎおとします。削るための器具を使用すると、削りすぎて歯が薄くなり割れやすくなってしまうので超音波チップでの感染除去(根のなかのおそうじ)が最も歯にやさしい方法です。

超音波チップとともに使用する薬液は細菌を殺菌する能力が高いものを使用します。尖端に細い針がついたものを使用しますので、細い根の先まで到達します。

殺菌のための洗浄液、貼薬剤

2種類の洗浄液がなるべく根の中を還流しやすいように使った超音波をPassive Ultrasonic Irrigationというテクニックを使用して洗浄します。

①2.5% Naocl

②17%EDTA

(最も効果的かつ生物学的な濃度のものを使用しています)

③水酸化カルシウムの根管内貼薬で治療と治療の間に薬を効かせます

(治療ごとに滅菌したガラス板の上で100%の水酸化カルシウムと精製水とをまぜて根管内に塗布しております)

根管充填は二重の充填で密封

根管充填用で使用する器具は2種類です、緊密な封鎖が可能です。

根管充填は症例によって方法を使い分けています。①二重の充填で密封従来から主流の垂直加圧充填法、2種類の器具を使い、高温で圧をかけます。また②近年開発されて良好な結果が報告されているMTAと同様の成分のバイオセラミックシーラーを使用したシングルポイントテクニックを使い分けます。

どちらの方法も密封度が高く隙間ができづらい充填方法で、お口の中からの細菌が侵入しにくくなります。根管充填での最終ゴールはバクテリアがなくなり、しっかりと密封することでその後の漏洩がなくなることなのです。

再発を防止するための重要なステップになります。

治療の流れ〜診査から歯冠修復までの5STEP〜

診査から根管治療前処置、根管治療、支台築造、歯冠修復までの一連の治療流れをステップごとに解説します。

STEP1:診査・診断・カウンセリング

根管治療 を行なう歯の診査はいろいろあり、当院ではレントゲン撮影、CT撮影、触診、打診、神経の生活度の診査、歯周ポケット検査から歯の状態を診査します。

個々の歯によって病気の状態は様々です。

治療の難易度、予後、治療に伴うリスク、治療期間、費用などをご説明していきます。

当院で治療を行う歯には、通常の二次元画像のレントゲンでは診断が難しい場合、または、治療にあたって歯根の形を詳細に把握し、根管の形に適したサイズの器具を選択するため、根管治療専用の高精細モードのCBCT 撮影を行うことがほとんです。

当院のCBCT は根管治療専用モードのため撮影範囲が最小です。インプラント用CTのような撮影範囲が大きい機種よりも被曝量が少なく、無駄な被曝がないよう配慮しています。

STEP2:根管治療前処置

根管治療に入る前におこなう治療で、歯の状態が詳しく把握できるとても重要なステップです。

現在かぶっている、クラウン、インレー、コアやポストをはずし、

その下の虫歯をチェックします。虫歯がある場合(が圧倒的に多いです)除去します。

ひびの染め出しも必ずおこないます。

その後、隔壁が必要な場合は隔壁をおこないます。

隔壁(かくへき)とは?

虫歯等で削られてしまい歯がない部分に壁を作ることです。この壁の囲いが無いと、ラバーダムをしても唾液や血液が入りやく、ラバーダムをの意味がなくなってしまいます。また仮蓋も分厚くできません。

*虫歯が歯肉のラインより下まで進んでいる場合は(縁下カリエス)は歯肉の切除が必要な場合もあります。

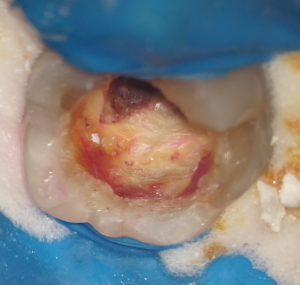

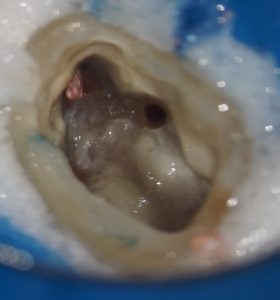

この時点で歯に割れやひび、深い虫歯が見つかる場合があります。

その場合は歯を保存することができない場合もあります(写真⑧)。

前処置の流れ ~除去から、虫歯、ヒビのチェック、隔壁まで〜

①治療前:根管治療をおこなう前に、現在はいっているインレーをはずします |

②インレーをはずしたところ。土台のセメントがうまっています。 |

③土台をはずし、虫歯の染めだしをおこない、虫歯をチェックしてるところ |

④虫歯をとりのぞき、青い色素でひびのチェックをおこなったところ |

⑤虫歯をすべて取り去ったところ、この状態ではじめて歯の評価(歯の量、質、厚み)ができます |

⑥隔壁をおこなったところ |

⑦ご希望の場合、仮歯を装着する処置もおこないます |

前処置の時点で、歯を保存できないことが発覚することがあります

STEP3:根管治療

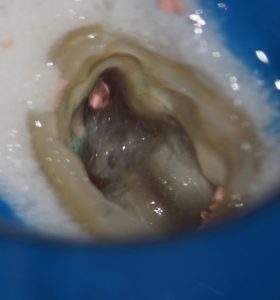

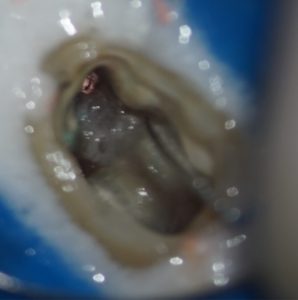

治療はラバーダムの装着を行い、根管治療中はマイクロスコープを常に使用した治療を行います。

STEP4:支台築造(コア、ファイバーポスト+コア)

殺菌をおこなった根管内に、ふたたび細菌が入らないようにするためのバリアとなる大切な治療です。

当院では、なるべく感染の機会を与えないように全て直接法でおこなっております。

現在一番良いとされている接着性の素材を用いております。

非常に重要なステップですので、必ずラバーダム、マイクロスコープを使用して接着阻害因子を徹底的に排除しております。

ほとんどの場合、根管充填と同日におこないます。

①根管充填直後 根管充填で使用した材料がこびりついています。このままですと、土台の接着阻害になります。 |

②接着阻害因子除去後 マイクロスコープを使用しながら歯の表面にこびりついた接着阻害因子をきれいに除去します |

③支台築造後(レジンコア) 当院では、なるべく感染の機会を与えないように全て直接法でおこなっております |

STEP5:歯冠修復(かぶせものの治療)

当院は根管治療専門歯科医院のため、被せもの(歯冠修復)治療はお受けしておりません。かかりつけ医で行っていただくことになりますが、かかりつけ医院がない場合は当院と連携している歯科医院をご紹介しております。

根管治療で治癒しない場合

破折がある場合(写真→)、根管治療で到達不可能な感染がある場合、根尖孔外感染がある場合

歯根端切除、意図的再植、抜歯、などが治療の選択肢になります。

術前の診査で歯の状態から予後を予測していきます。

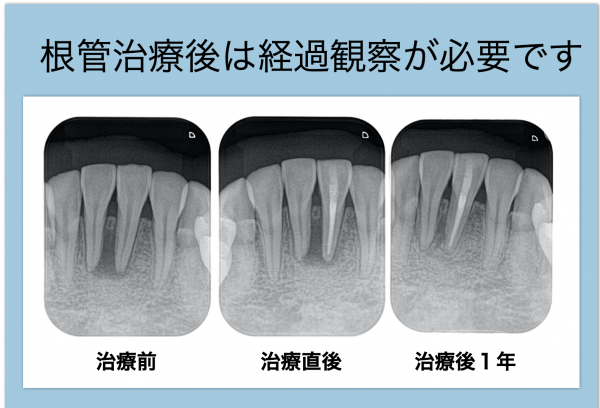

治療が成功したかどうか?2つの判定基準

根管治療後には、病気が治ったかどうかをしっかりフォローアップしていくのもとても重要です。

根管治療が成功したかどうかの判定基準2つあります

①腫れ、痛みの症状が改善していること

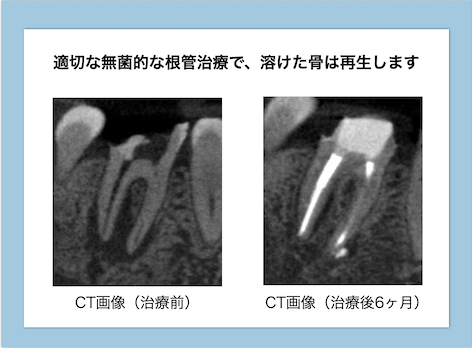

②レントゲンやCTで治療前に写っていた黒い影が、小さくなっている、またはなくなっていること

もともと影のない状態の抜髄治療では

もともと影のない状態の抜髄治療では

①症状が改善していること

が基準となります。

治療前の黒い影が大きいほど治るのに時間がかかると言われています。

歯の状態に応じて1~6ヶ月程度の経過観察を行いフォローアップしていきます。

経過観察の1例:影がなくなってはじめて成功と言えます

根管治療で成功しなかった場合はどうなりますか?

当院での根管治療は成功率が高いといっても100%ではありません。

根管治療で治らない原因はいろいろありますが、主に殺菌が届かないところに細菌が住み着いてしまっている場合、または治療時に肉眼で見えなかったヒビがある場合、歯周病が複合している場合、根の病気が嚢胞化している場合、過去の治療で根管が変形してしまっている場合など様々です。

根管治療で治らない場合は外科的な治療、もしくは抜歯が選択肢となってきます。患者様とご相談の上にどの方向で進めるかを決めていきます。

根管治療後の被せものの治療について

根管治療をした歯は、個々の歯の状態、歯の種類によって、クラウン(被せ物の治療)が必要な場合があります。特に歯奥は特にクラウン治療が推奨されており、クラウンにすることで歯が補強され、クラウンを被せない歯よりも寿命が長くなることが報告されています。

当院ではクラウンの治療は行っておりませんので、必要な場合はかかりつけ医のもとでなるべく早いクラウン修復を行うことを推奨しています。

>詳しくはLEE’S ブログへ 根管治療をした歯にクラウンは絶対に必要なのでしょうか?? PART1、 PART2

また、歯にぴったりあった精密なクラウンを装着することによって、細菌に対する第二のバリアとなります。

根管治療した歯はいつもで持ちますか?

歯がいつまで長持ちするか、に関しては二つの側面があり、一つは歯の耐久性の問題もう一つは病気の再発です。

病気の再発がない場合でも、歯の耐久性の問題で、歯の寿命はいつかはきてしまいます。

それは歯の根のひび割れ(歯根破折)が起こる時です。歯根破折は特に根管治療歯に起こる病態で、起こりやすい起こりにくいは、どれだけ歯の耐久性が損なわれていないか、によります。過去の再根管治療を行っている歯、治療で根管が大きく削られている歯ほど、耐久性が落ちていて、歯根破折が起こり、歯の寿命が早くきてしまうことが研究からもわかっています。

根管治療でできることは、炎症の病気の治療です。痛みや腫れの深い症状を取り除き、ストレスなく美味しく食事ができること、それが治療の目的です。弱くなっ歯を強くする、薄いもの分厚くする、そういったことはできません。削りすぎない治療で初回根管治療を成功させること、それがいか歯の長持ちのために大切か、わかっていただけると思います。

次のセクションで、削りすぎない治療の大切をもう少し掘り下げてみたいと思います。

根管治療で歯が薄く、弱くならないために〜歯の余命に関わる大切なこと〜

歯がダメになってしまう大きな理由の一つに、歯のひび割れがあります。

歯のひび割れが起こると、ひびのの場所や深さにもよりますが、多くは抜歯になることが多いです。

歯のひび割れは、薄い歯ほど起こりやすいと言われています。根管治療をされている歯はされていない歯よりも薄くなっていることが多く、このため根管治療をした歯は弱くなると思われています。

根管治療で歯が薄くなってしまうのはなぜ?

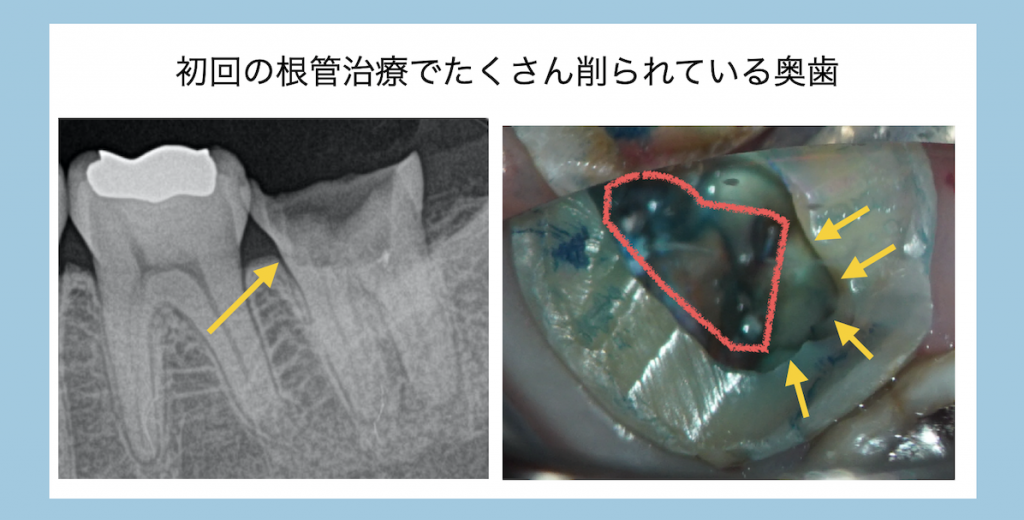

理由1:治療の時にたくさん削られてしまう傾向がある(特に奥歯)

奥歯の根管治療は見えにくい、器具が届きにくい、等でとても難しいです。歯をたくさん削ることで見えやすくなります。見えやすくなるよう歯が多量に削られている、根管の入り口が必要以上に削られている歯も多いです。歯は一度削れらてしまうと元には戻りませんし、破折しやすさ(ヒビのリスク)が高まります。せっかく歯を残す根管治療を受けて病気が治っても歯が薄くなり寿命が縮まるようでは本末転倒です。

他医院での初回根管治療で、たくさん削られている奥歯(黄色矢印)。確かにこのように削ると視野が確保され、道具も入りやすく、見えやすくなり、治療が行いやすくなります。けれども削られた歯は元に戻りません。当院での治療の場合は削る部分は最小限(赤線の範囲内)で可能です。

理由2:何度も治療を繰り返すたびに、歯が削れてしまう

再治療をくりかえすうちに、どんどん歯が削られ、薄くなり、最後には割れてしまい抜歯になるというパターンも少なくありません。最初の根管治療の時(はじめて神経をとる時)に無菌的な治療で失敗しないように、そして歯を削りすぎないような治療で、のちの再発を防げます。このことは歯の寿命を伸ばすためにも大切です。

熟練した根管治療専門医は歯を削り過ぎずません

根管治療専門医は難しい根管の形を熟知しています。感染、神経の残骸の取り残しもなく、必要以上に歯を削らないトレーニングを積んでいますので、細菌を混入させず根管を綺麗にすること、削らない治療の両方が可能です。

根管治療専門医の治療のメリットとデメリット

根管治療専門医の治療のメリット

一般歯科での保険の治療と比べて治療の成功率が高いため、痛みや腫れなどの不快症状を早期に改善できる。

歯を削りすぎない治療と成功率が高い後に再治療になりにくい治療が可能で、歯の寿命を縮めない

治療回数が短い(1回で終了の場合が多く、長くても2回で終了します)

病気が治るまでのフォローアップをしっかり行なっている

湾曲した根管、石灰化根管、穿孔、歯根吸収など、一般歯科では対応が難しい症例も治療可能

根管治療専門医の治療のデメリット

・治療費が高い(上記のことを行うにはコストがかかります。)

根管治療お悩みQ&A ①歯の神経はとらないほうがいいのですか?

A: 回答

歯の神経(歯髄)*が健康で、正常に機能しているならば、もちろんとらないほうが良いです。けれども、歯髄が炎症を起こし、弱っている場合には神経をとらないと体にとって良くないこと(以下①〜⑤)が起きるため、取り除く必要があります。歯髄の状態によっては全てを取らずに部分的に切断する生活歯髄療法(断髄)が適応可能な場合もあります。

*歯の神経:正式には歯髄と言います。歯の内部の歯髄には神経以外に血管や線維性結合組織も存在していて、免疫細胞はじめ様々な細胞がいます。そのため、歯の神経には自己防衛能があり、虫歯菌やその他の刺激に対してある程度の防御反応があります。歯が痛くなる歯髄炎も防御反応の結果なのです。

歯髄炎で弱った神経を放置すると良くないこと①〜⑤

①歯が染みる、痛い、などの不快症状が続き、食事や日常生活に支障が出ます(神経の炎症度合いによっては耐えられない痛みが起こることもあります)。

②歯髄炎が深くなると弱った歯髄はいずれ死んでいってしまいます。歯の内部(根管)で死んだ歯髄を放置すると細菌の温床になります。歯の内部の根管で細菌を培養しているようなものです。

③根管に細菌が増えるほど、歯の根の周りにこれまでにはなかった炎症の病気が発症します。(根尖性歯周炎)、症状は様々で(無症状からマイルドな症状、耐えられない痛みなど)根管治療で細菌を排除しない限り、治りません。

④この根の周りの炎症は、放置すればするほど細菌がふえ、病気が大きくなり根付いてしまい治りにくくなると言われています、

⑤根管治療だけで治らないような状態(嚢胞化、根尖孔外感染)になると、外科的な手術が必要です。

と言うように、歯の神経を取りたくないからといって、弱った歯髄を放置すると、色々と体に取って好ましくないことが起こります。

けれども、最終的には抜歯をすることで、根管の細菌は全て取り除くことができます。歯を抜かないで、歯の内部の細菌を殺菌し減らす方法が根管治療です。

①から②を経て③に到達するのは良くあるパターンです。①の時に神経をとってあげれば不快症状を我慢することなく、病型を発症することもなかったでしょう。

よくあるパターンの症例を解説します。

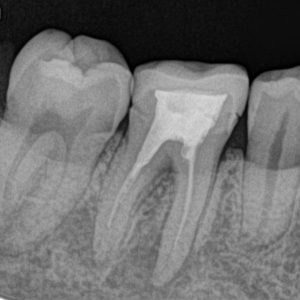

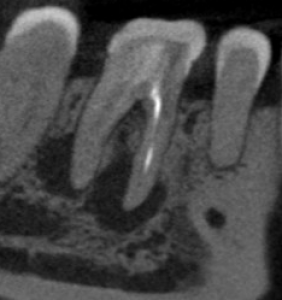

ケース1:

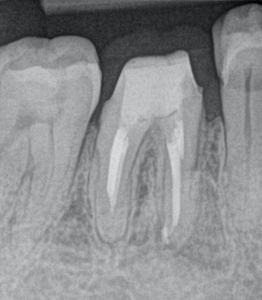

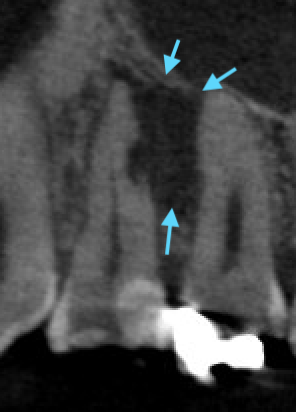

深い虫歯の治療をした後に歯がずっと染みていたけども、歯の神経を抜きたくないがために、1年近く様子をみ続けていた患者さん。いつの間にか痛く無くなったと思ったら、歯茎にニキビのようなものができてきました。検査をすると、神経はだいぶ前に死んでしまっていたようで(歯髄壊死、根のまりの炎症の病気を発症しています(根尖性歯周炎)、CTで根の周りの骨が溶けているのがわかります(青矢印部)。

|

|

|

根管治療お悩みQ&A ②知覚過敏の治療が効かない。どうすれば良い?

A: 回答

Q1と関連する内容です。こういったケースでお困りの患者さん、当院に本当に多くお見えになります。

歯の治療後は治療刺激が歯に加わることで、術後疼痛といって一過性の歯の痛みが出る場合があります。神経が健康な状態、または歯髄炎が初期の浅い場合(可逆性歯髄炎)であれば通常は数日〜1週間程度で治り、数ヶ月も続くことはありません痛みです。

治療後にその歯に染みる、痛いなどの症状が続いているということは、神経の炎症が持続していて、健康な状態ではない(不可逆性歯髄炎)、ということです。

ですので、症状が長引いている場合は放置していても自然治癒する可能性が低いでしょう。徐々に弱りながら死んでいってしまします。行き着く先は②、③です。歯が染みるが症状が一旦なくなる場合は、神経が死んだ時の可能性が高いです。

根管治療お悩みQ&A ③クラウンを壊さないで根管治療できますか?

A: 回答

その歯の根管治療が初回根管治療の場合、クラウンの上から穴をあけて治療は可能です。むしろ欧米ではそのような治療の仕方が主流です。ただし、クラウンに緩みがあったり、隙間があったり、虫歯がある場合は外してからの治療が望ましいでしょう。再根管治療の場合は不可能かというとケースバイケースですが太く長いコアやポストが入っている場合は、クラウンを維持したままの根管治療が難しい場合が多いです。

根管治療お悩みQ&A ④歯のひび割れは治療できないのですか?抜くしかありませんか?

歯のひび、歯のひび割れといってもさまざまパターンがありどのタイプのひびなのか、また進行度合いによっても歯の保存が可能なのか、抜歯なのかの治療方針が異なります。まずはお悩みの歯のひびがどのタイプなのかを知ることが必要です。→ 歯のひびのページへ

ここでは歯にとって一番致命的で保存が難しい歯根破折(歯の根っこの縦のひび割れ)の場合について回答します。

A: 回答

根っこのひび割れ(歯根破折)が起きている場合、歯を残すよりも抜歯を勧められることが多いでしょう。仮に、歯を残したとしても徐々に悪化していくため、結果的には抜歯に行き着くことを止めることはできません。なぜ、残すことが難しいのか?については歯根破折の原因を考えるとわかります。

コラム 歯根破折の原因

歯根破折の多くは根管治療した歯に起こります。原因は多因子的、累積的と言われており、多くの原因が重なり合って起こると報告されていますが、その中でも大きな要因と報告されているのが『度重なる根管治療で歯にストレスがかかること』と『根管が削られすぎて薄くなること』で歯の耐久性が低くなってしまうことが大きな原因ということがわかっています。耐久性が低く弱くなってしまった歯は日常生活で食べ物を咀嚼することや、歯軋りなどで負荷がかかり続けると、健康な歯よりも早く疲労してしまい、亀裂が入り始め、亀裂が深くなるとヒビになり、そして最終的には割れてしまうのです。

ひびが入った根を放置するとどうなるか?

根にひびが入り始めると、ひびを介して、口の中の細菌が根管に入り込み、またひびの表面にも細菌がこびりつき、歯周病と、根の病気(根尖性歯周炎)の両方を発症します。噛んだ時の痛み、違和感、嫌な匂いなどの不快症状が発症します。また歯の根っこを取りまくように、縦に骨が溶けていき、進行して骨がなくなりすぎると、抜歯後のインプラント治療に支障が出る場合があります。

コラム ひびの根っこを接着させる治療法の効果は?

抜歯をして接着剤でひびを補修し歯を戻す治療は日本ではよく行われていることを見かけます(欧米ではほとんど行われていないマイナーな治療です)。この方法はひび割れを接着して補修することで細菌が根管に入り込まないようにすることができるため、接着が持っている間は病的な症状が改善するため、治療として日本では行われています。

“治療” ではなく、ひびの”補修”

けれども、この治療法は根本的な治療法ではなく、予後や成功率の報告も少なく、不透明です。

歯だけでなく、他の構造物の補修のことを考えてみてください。例えば、『椅子の足にヒビが入った』場合、そのまま座り続けるといずれ割れるのは明白です。強力なボンドで接着させれば、しばらくは持つでしょう、でも毎日座って椅子を使うことで、接着したつなぎめには負荷がかかりますので、いずれまた割れる事は明白です。そんな椅子に座るのは危ないので、通常は新品に交換します。その方が長持ちするし、安心して使えます。

歯根破折の補修の治療もこれと同じ考え方です、ひびを補修したとしても、耐久性が落ちたその歯を使っている限り、また補修した部分が崩れてきます 。耐久性が弱っている歯を強くして無傷な健康な歯のようにすることはできません。この治療法は一時的に抜くことを遅らせる、補修が持つまで凌ぐ方法、と言えるでしょう。そのため、根本的な治療法ではないのです。

歯は噛むためのものなので、ヒビがあるからと言って、噛まないなんていうのは本末転倒ですし、不健康です。花瓶など置物はヒビがはいって補修しても、力をかけて機能させるものではありませんから、問題ありませんが、毎日使う歯を、接着剤で補修したところで、補修が崩れてくることは想像すればすぐにわかると思います。