再根管治療

再根管治療とは

以前に根管治療が行われている歯に行う治療です。

再根管治療が必要な歯はどんな状態の歯?

根の周りに炎症の病気(根尖性歯周炎=根管の細菌感染)ができている歯

(初回根管治療が失敗している歯とも言えます)

症状:

無症状の場合も多く、検診のレントゲン撮影で発覚することも少なくありません。

症状がある場合でも、噛んだ時の一時的な痛みや歯肉を押した時の痛みなど軽めの症状から、急性炎症期には膿が溜まり耐えられないほどの激しくズキズキする痛み、眠れないほどの痛みが出る場合もあります。

歯肉の腫れや、ニキビのような膿の出口サイナストラクト(フィステル)が出現することもあります。

初回根管治療(または再根管治療)が失敗する原因は?

原因の多くは初回根管治療(または再根管治療)の不備による失敗が多いです(①②)が、適切に行われた根管治療でも治らない場合(③)、後に新たな感染が起こる(④)こともあります。

原因

① 治療中の細菌感染

無菌的治療が行われていない場合:ラバーダム不使用で、器具の滅菌が徹底していないような状況の場合、根管の細菌感染が起こりやすい

② 細菌感染を増強しやすいケース

根管治療で歯髄が取りきれていない、または見逃された根管がある

この場合は根管に入り込んだ細菌の栄養源になるため、細菌が増殖しやすく感染の度合いにより、数ヶ月〜数年かけて発症するケースが多いです。

③ 難治化している場合

根管の形が複雑な歯(多くは奥歯)は殺菌が届かない場所があります。そういった場所に細菌がこびりついてしまうと、根管治療での殺菌には限界があり、根管治療で病気を治すことが難しい場合があります。また根尖孔外感染を起こす特殊な細菌が関連している場合や歯周病も併発している場合も通常の根管治療のみでは治りにくいことがあり、外科治療の併用または抜歯が必要となることもあります

④ 根管治療ののちに起こる二次的な細菌感染

根管治療後に、虫歯を発症したり、歯が欠けたり、被せ物が緩んだりする場合は新たな細菌の根管への流入を引き起こす場合があります。根のひび割れが起きる場合も同様の細菌感染を起こしますが、根のひび割れは多くは歯の寿命と捉えられ抜歯となります。

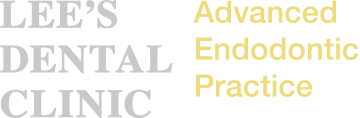

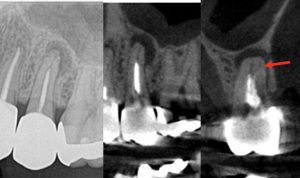

症例 20代女性、2年半前に虫歯による沁みる症状(歯髄炎)から一般歯科で奥歯(第一大臼歯)の初回根管治療を行うも、腫れ、痛みの症状を発症、一般歯科で再根管治療が必要と言われ当院を受診、術前CBCTで根の周りに明らかな炎症像(黒い影、赤矢印部)がみられる。①②の理由から初回治療が失敗していると思われる

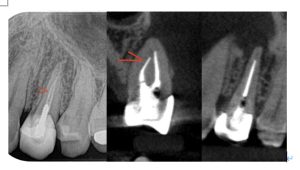

症例 40代女性、5年前に虫歯による歯髄炎から上の小臼歯の初回根管治療を行うも、最近になり歯肉にニキビのようなものができてきたため、一般歯科を受診した。レントゲンから再治療の必要性を説明され、根の中に破折した器具も発覚し(赤矢印)治療が難しいため歯内療法専門医院を紹介され当院を受診、初回治療中の細菌感染が発症の原因と考えられる。破折器具のために難症例となっている

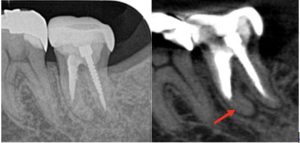

症例 30代女性、2年半前に虫歯から初回根管治療、眠れないほどの激しい痛みと歯肉の腫れからネットで調べて当院来院。 術前CBCTで根の周りに明らかな炎症像(黒い影、赤矢印)がみられる。初回治療中の細菌感染と未処置の部分の残髄によって感染が増強されたと思われるケース。

コラム:根管治療が繰り返されるたびに歯が弱くなり、寿命が短くなります

初回根管治療が失敗した場合、抜歯以外の選択肢は多くの場合再根管治療です。

その際に、治療の失敗の原因を改善しない再根管治療では病気が治る可能性が低く、同じ結果となることは想像に難くないでしょう。

再根管治療を行うにあたって、無菌的治療や見逃した根管の処置がなされない場合、結局同じ結果となり再根管治療を繰り返すことになります。

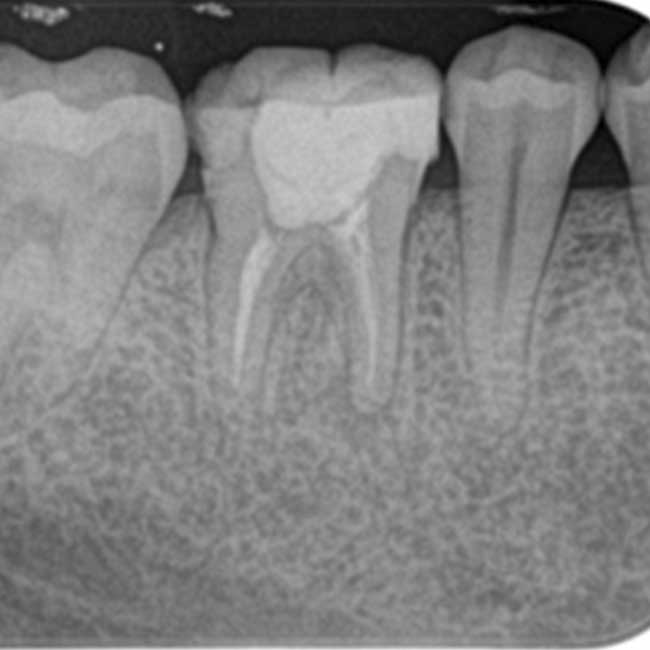

根管治療が繰り返されるごとに歯根が削られて薄くなり耐久性が低下します。歯には毎日の咀嚼や歯軋り、食いしばりなど負荷がかかりますので、耐久性が低下した歯は寿命が縮まり行き着く先は垂直性の歯根破折で抜歯となります。

歯根破折とは

日本での歯根破折の頻度は諸外国よりも高いことが報告されています。

日本では国民皆保険制度のもと誰でも安価に歯科治療を受けることができるという利点がありますが、一般歯科医院で無菌的な根管治療が提供されることは稀です。気軽に受けられるからこそ、不適切な根管治療が繰り返されることになり結果的に歯根が薄くなることで歯根破折の発生頻度を上昇させると考えられています。

初回根管治療で失敗すると再治療を繰り返すことになり歯根が薄くなります。

どのように診断法するの?根尖性歯周炎の診断

CBCT撮影のメリットと見るべきポイント

CBCTは3次元的に歯根の精密検査を行えます。

病気の診断以外にも感染の原因を探るために必須です。

根管の複雑さ、未処置や見逃しの根管がないか、などを精査します。

そのため効果的な治療戦略と治療の難易度などを事前にある程度予測可能です

*歯根の精密検査のためには解像度の高い(small FOV)根管治療モードでの撮影が推奨されます。

術前CBCTでの歯根の精査、どういったところ見ているか?

未処置の部分、根管の複雑さや石灰化度合い

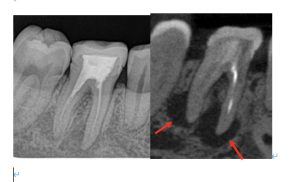

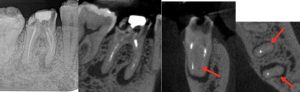

症例:術前:根尖1/3は未処置で、レントゲンではわからない分枝(根管が二又に分かれている)がCBCTで発覚(赤矢印)。感染源となっている。

症例:左上2は石灰化根管となっているため根尖が未処置となっている、殺菌が根尖まで到達できず感染源となっている可能性が高い

治療の難易度を予測

症例:右下6は過去の初回根管治療が失敗し根尖性歯周炎を発症している、CBCTで未処置(見逃されている)根管(赤矢印)とその湾曲や石灰化度合いから治療の難易度を予測する

症例:上の奥歯には4根管目のMB2があることが多いが、一般歯科の治療では未処置のことが多い、CBCTで見逃されたMB2(未処置の根管)と石灰化度合いをチェック。この症例はMB2が極度に石灰化してて(赤矢印)難症例であることが予想される。再根管治療でアプローチが困難だと判断する場合は外科治療を薦める場合もあります。

症例:左下7、根尖性歯周炎と原因と思われる近心根尖部の未処置の根管(赤矢印部)、湾曲度合いから難症例と判定

遠心根には深いスクリューポストが挿入されており除去にはリスクを伴うが幸い根尖性歯周炎はないことがCBCTで確認できた

当院での再根管治療、治療時どんなことに注意しているか?

Point1

ラバーダムを装着し、無菌的な治療を行うことで治療中の細菌感染を防ぎます (どんな歯にも必要なマストの条件です)

→一般歯科では難しいことがほとんどなため、細菌流入による治療の失敗が特に奥歯では多く見られます

Point2

再根管治療歯は以前の治療で歯や根管が大きく削られていることも多く、再治療の際にはそれ以上歯や歯根の厚みを減らさないよう治療を行います。

*虫歯がある場合や、削らないと器具が入らないような状況では削る必要があります

Point3

CBCT検査で事前に確認した初回治療の失敗の原因を改善するような治療を行います。

例:見逃しや未処置の根管の処置、殺菌を根の先端(根尖)までとどかせる、等

|

|

|

|

|

Point4

根管充填後に行うコア築造処置は細菌感染を防ぐ観点から根管充填後にラバーダム装着下で行います。レジンコアの築造は極力歯槽骨より低めの位置から行います(赤矢印、細菌感染になるべく抵抗し時間稼ぎが可能)。そうすることで将来的に虫歯ができた場合やクラックが進んだ場合に起こる細菌感染に抵抗できます。

症例:

|

|

治療で病気が治ったかどうかを判定する予後評価(経過観察)とは?

根管治療が終了後には、経過観察で治癒判定(病気が治ったかどうか)を行う必要があります。

CBCTで骨の再生が確認されて初めて治療の効果があったことがわかります。

骨の再生は、CBCTで術前の透過像(黒い影)の部分に骨が再生してくるため、透過像がなくなる/小さくなることで確認できます。骨の再生には時間がかかるため、待機期間が必要です。当院では治療後6ヶ月〜1年以の過観察を推奨しています。

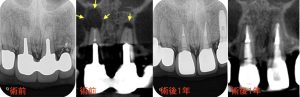

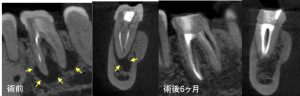

症例:50代女性、前歯の歯茎が腫れてきたため一般歯科を受診、根の周りの炎症を指摘されたが深いポストが入っているため治療不可能で抜歯と言われたため、専門医を受診した。この程度のポストであれば問題なく除去は可能である。術前のCBCT画像で左右1の根の周りの炎症像(黒い影、黄色矢印)。病気が大きい場合は難治化していることもあるが、術後1年の経過観察で炎症像はなくなり骨の再生が確認できた腫れの再発もなく、治癒判定となった。

症例:30代女性、2年半前に虫歯から初回根管治療、眠れないほどの激しい痛みと歯肉の腫れからネットで調べて当院来院。 術前CBCTで根の周りに明らかな炎症像(黒い影、黄色矢印)がみられる。無菌的な再根管治療をで未処置の部分を含め根管の殺菌を行った。術後6ヶ月の経過観察で炎症像はなくなり骨の再生を確認、治癒判定となった。

再根管治療の難易度とリスク

初回根管治療と同様に歯の種類や個々の歯の根の形や状態よって難易度は異なりますが

再根管治療は初回根管治療よりもさらに難易度が高いと言えます。

初回根管治療と違う点は

初回根管治療で根管につめたお薬(根管充填材)を取り除く必要があります。また土台のために深く挿入されたポストは除去にリスクを伴う場合もあり、場合によっては難しく再根管治療でアプローチが難しい場合もあります。

取り除くことが難しい場合は殺菌が適切に行われない、また取り除くために根が過剰に削られてしまうリスク、過去の根管治療で根尖の穴のサイズが大きく削られれている場合で根管充填剤が根尖ギリギリまで充填してある場合は、除去する際に根管の外の歯周組織に飛び出すてしまうリスクもあります。

また、以前行われた根管治療が、冒頭で解説した①〜④の理由で失敗しているためにその原因を解決しないことには再根管治療は成功しません。

さらに、初回根管治療の際に起きてしまったエラーにより治療がより複雑で難症例になっていることも少なくありません。

したがって再根管治療の場合は無菌的治療だけでは解決できない問題を抱えている歯も多いです。

コラム:再根管治療で治療が成功しない理由

歯髄炎からの初回根管治療は根管に細菌感染が無い、またはごくわずか

の状態からの治療です。無菌的な治療を行えば成功率はとても高いですが

細菌感染が起きてしまうと根尖性歯周炎が発症します。

難治化してしまうような場合は再根管治療も効果なく、外科治療か抜歯が適応となります。

初回根管治療を成功させることが歯にとってとても重要なのです。

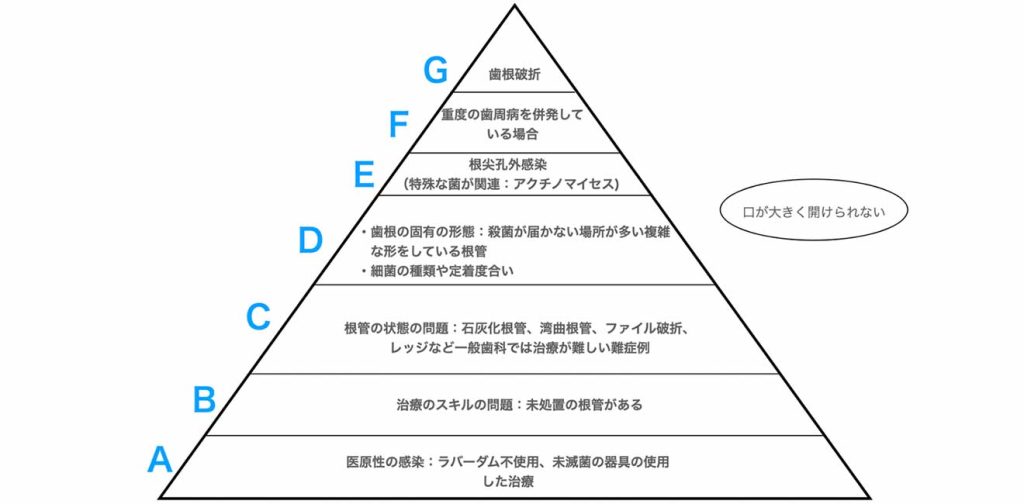

再治療が成功しない理由を以下のピラミッドで説明します。

まずはAの医原性の感染です。無菌治療さえ行えば成功する歯が大多数ですがこれを行わない場合、治りやすい歯も治らないどころか治療中の細菌感染が加わり悪化します。

B〜Gは無菌治療を行っても治療が成功しにくい歯です。

まずBですが複雑な形の奥歯は一般の歯科医院では難しいことが多くすべての根管を殺菌できない場合は無菌的治療を行っても成功しない場合もあります。

CはBよりさらに難症例化した状態です。B,Cのような難症例は治療のスキル経験、知識のある専門医でないと難しいでしょう。

注:根の状態によっては専門医でもすべての根管の殺菌が難しい場合があります。

B,Cでできる限りの殺菌を行っても病気が治らない場合は外科治療や抜歯が必要となります。

Dに関してはすべての根管の殺菌ができたとしても、届かない場所の細菌や、Eの根尖孔外感染のため、根管治療が成功しにくいケースです。

B,C同様病気が治らない場合は外科治療や抜歯が必要となります。

Fは根管治療のみでの完治は難しいことが多く、Gは根のひび割れのため、歯の寿命と捉えます。

それ以外にお口が開きにくい場合の奥歯の治療は器具や殺菌が届きにくいため治療が成功しない場合があります」

再根管治療で治らなかったらどうするの?

専門医の再根管治療でも病気が治らない場合、再根管治療治療を繰り返すことはありません。治りにくく難症例化している場合は、根管治療で届かない場所に細菌が生息しているため、治療を繰り返しても効果がありません。その場合は外科治療(歯根端切除術や再植)や抜歯が必要になります。

無計画に根管治療が繰りかえされるたびに根が削られて薄くなり、特に下の奥歯は日々の咀嚼でよく使う歯のため歯根破折が起こりやすくなり歯の寿命が縮まります。

再根管治療で問題解決できないと判断された場合、別のアプローチに変更する必要があります。

コラム:根管治療と歯の寿命、その後どれくらい歯が持つのか?

根管治療をした歯が将来抜歯になる理由は、いくつかありますが最も致命的な状態(ほとんどが抜歯になります)は垂直性の歯根破折を発症してしまった場合です。日本では根管治療歯に起こる垂直性の歯根破折の頻度が諸外国よりも高いことが研究でわかっています。これは根管治療が日本の保険制度のもと安価に、かつどこの歯科医院でも治療を受けることができるため、根管治療が安易に繰り返されることで、歯根が削られ薄くなりストレスが蓄積することが原因と考えられています。特に下の奥歯、第一大臼歯(一番最初に生える奥歯の永久歯)は最も歯根破折の頻度が高い歯です。虫歯になりやすいため、根管治療になるケースが多い歯です。

症例1:垂直性歯根破折、根管治療を繰り返した歯の末路・

歯根破折が発生した歯は、治療で蘇ることはなく寿命を迎えたと認識します。

|

|

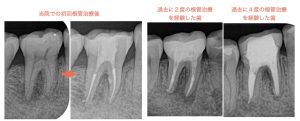

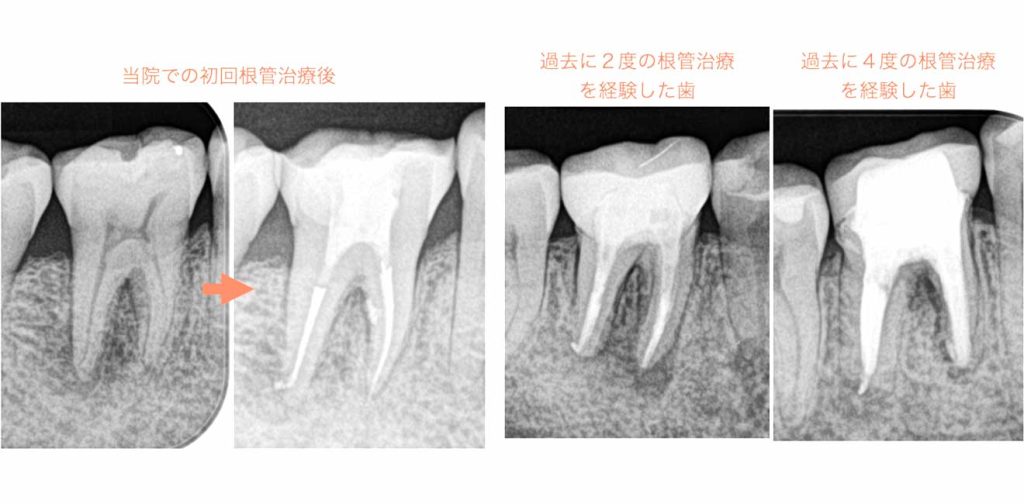

症例2:34歳男性

18年前に初回根管治療、過去に2度再根管治療で合計3度の根管治療を経験している左下6、歯根は削られすぎていて極度に薄くなっている。

その後も腫れを繰り返し、当初より歯根破折を疑うも診断のために当院で4度目の根管治療を希望され来院

|

|

症例3:39歳女性

初回根管治療20年以上前、過去に2度再根管治療で合計3度の根管治療を経験している左下7、歯根は削られすぎていて極度に薄くなっている。歯肉の腫脹から当院来院、当初より歯根破折を疑うも診断のために当院で4度目の根管治療を開始後破折発覚

左下6も同様に薄いため近い将来歯根破折が起こるリスクが高いと思われる

|

|