歯根吸収歯の治療

歯根吸収とは?

歯根吸収とは、歯根が吸収する病態です。吸収した部分は肉芽組織に置き換わります。レントゲン状で吸収の部分は虫歯のように黒くうつりますが、虫歯菌が酸を出して歯を溶かすのに対し、歯根吸収は破歯細胞という象牙質を破壊する細胞が歯根を食べてしまうようなイメージです。虫歯とは全く別の病態です。一般歯科医院での治療はほぼ難しいでしょう。

歯根吸収歯の治療は初期であるほど成功しやすく、吸収の範囲が大きくなるにつれて、治療をしても予後不良(完治が難しかったり再発しやすい)、または治療不可能の状態になります。

初期の歯根吸収はほとんど無症状でレントゲンの検診でたまたま見つかることがほとんです。

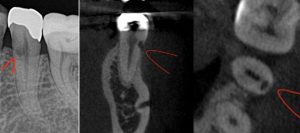

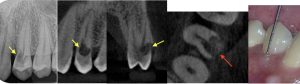

症例:40代女性、左下5の外部歯頚部吸収、左下7の根管治療のために撮影したレントゲン、CBCTで偶然見つかった。

歯根吸収の3つのタイプとその原因

歯根吸収にもいくつかのタイプがあります。このページで紹介するのは病的な歯根吸収ですが、生理現象としての歯根吸収もあります。

病的な歯根吸収としては①炎症性の外部吸収、②外部歯頚部吸収、③内部吸収の3タイプがあります。

歯根吸収の原因は①の炎症性の外部吸収に関しては概ねわかっていますが、②の外部歯頚部吸収の③の内部吸収は原因が明らかになっていません。

それぞれの歯根吸収タイプについて、次のセクションで詳細を解説します。

①炎症性外部吸収と治療法

炎症性外部吸収は、過去に歯根(歯根膜)に重度のダメージが加わった歯(外傷、ぶつけた、過度の矯正力)に根管の細菌感染が起こることが主な原因と考えられています。

治療法

根管治療

炎症性外部吸収は②の外部歯頚部吸収、③の内部吸収とは異なり明らかな原因(根管内の感染)がわかっているため、原因除去(根管の徹底的な殺菌)が治療法になります。原因(感染)がなくなると吸収はストップし、感染に伴う歯槽骨の炎症も治癒の方向に向かうと考えられています。無菌的な根管治療で治癒することが多いです。

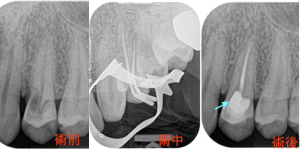

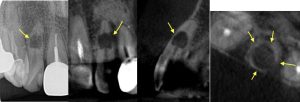

症例:50代男性、左上2の根尖性歯周炎の診断で当院来院、レントゲン(青矢印)、CBCT検査(黄色矢印)から歯根の外部吸収がみられる(歯根の外形が凸凹している)。通常通りの根管治療で治癒。

CBCT画像でより詳細に歯根吸収の状態を把握。術前の吸収部の歯根は凹んでおり(黄色矢印)根尖性歯周炎のため透過像(黒い影)もみられる。術後1年6ヶ月では、透過像はなくなり骨の再生がみられる。歯根吸収の部分(青矢印)は凹んだままだが、それ以上の進行はない。

②外部歯頚部吸収と治療法

歯頚部外部吸収は歯の歯頚部 (歯冠と歯根の境界あたり、歯肉に覆われた部分)からスタートし、広がる病態です。

侵襲性歯頚部吸収と言われることもあります。はっきりとした原因はわかっていません。

いくつかの素因は報告されていますが、素因が全くないケースでも発症しています。

治療法

外科治療、または外科治療+根管治療

歯頚部外部吸収の治療は第一に歯根を破壊してしまう吸収組織を外科的に除去摘出する必要があります。吸収組織を除去しない限りは吸収が続いてしまいます。その後、吸収窩(吸収でできてしまった凹み)の修復を行います。吸収が根管にまで進んでいる場合は根管治療も必要です。

*吸収の位置がアクセス不可能な部位の場合は抜歯、または症状がない場合はモニタリングを続ける場合もあります。

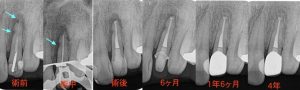

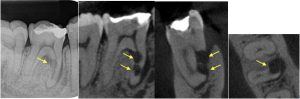

症例:40代男性、検診で発覚した歯頚部外部吸収(黄色矢印部)。吸収部は歯肉の覆われているため見た目からはわからない。

CBCT画像で3次元的な診査を行い、広がりを把握すると吸収は根管まで進行している(赤矢印)ため根管治療も必要なことがわかる。幸い治療が可能なレベルのため根管治療と外科手術による吸収組織の除去と吸収窩のリペアを行なう治療計画となる。

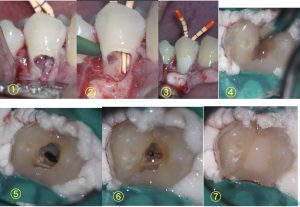

以下は治療例の解説です。①②外科的に吸収組織を摘出して、③は吸収窩を修復したところです。その後、ラバーダムを装着し、④根管内の殺菌洗浄を念入りに行います。⑤根管内を出血などないかチェック。⑥⑦根管充填、コア材充填後。

レントゲン写真、青矢印部分が吸収窩の修復を行なった部分です。

③内部吸収と治療法

①②の吸収は外部吸収と言って、歯根の外側(表面)から始まるのに対し、内部吸収は歯根内部の根管壁から吸収が始まり外側に向かって広がります。レントゲン像やCBCT像も特徴的で、根管を中心にシンメトリーな円形像が典型的です。

内部吸収のはっきりとした原因はわかっていません。いくつかの素因は報告されていますが、素因が全くないケースでも発症しています。

治療法

根管治療

歯頚部外部吸収と同様、治療は歯根を破壊してしまう吸収組織を除去する必要があります。吸収組織を除去しない限りは吸収が続いてしまいます。内部吸収は根管内から始まる吸収なので、吸収組織の除去は根管内からのアプローチになります。吸収窩(吸収でできてしまった凹み)の修復はMTAセメントやバイオセラミックパテのような硬い素材して根管充填を行います。

*歯根を大きな範囲で突き破っているようなケースは予後不良です。

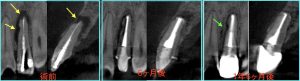

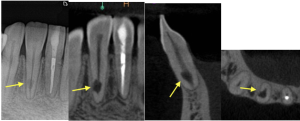

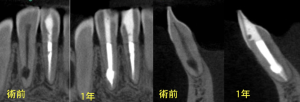

症例1:30代女性、当院で根管治療をした左下1の経過観察中に1年前には存在しなかった内部吸収(黄色矢印)が発覚。無症状。幸い初期で発覚でしたが進行が早いと思われる。外部吸収と違い、根管からスタートして外側に吸収が進む。歯根を突き破るスレスレまで進行している。根管からのアプローチで吸収組織を除去しないと進行が止まらないため、根管治療を行いながらなるべく早く治療を行う。

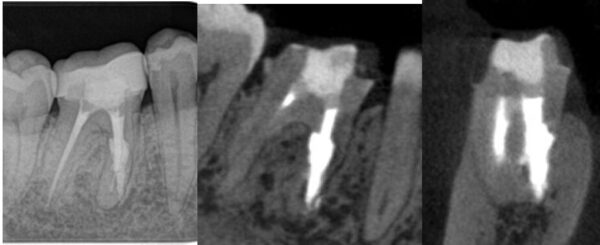

症例2:40代女性、上前歯の進行した内部吸収、黄色矢印部が内部吸収部。症例1と比べ、吸収部は大きく進行していて、歯根がかなり薄くなっている。

歯の強度の問題から薄くなりすぎている場合は予後が不良(将来歯根が破折することが懸念される)であるが、今回のケースは保存を希望されたため治療を行なった。

症例3: 30代女性の右下6に発症した内部吸収(黄色矢印)。大臼歯でも歯根吸収が発症する可能性がある。歯根の形が複雑な大臼歯は治療がより難しくなる。

術後2年経過時のレントゲン像とCBCT画像:吸収部位は修復され周りの骨の像は正常で経過良好です。

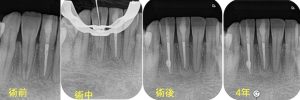

症例1の治療例:

通常通りの根管治療でを行いながら吸収組織を除去する(削り取ると歯根が薄くなるため特殊器具を使った洗浄を行う)。本ケースは問題なく術後4年以上経過している。

CBCT画像、吸収窩に充填材がしっかり充填されていることがわかる。