治療例 – 初回根管治療

セラミック治療後の歯髄炎

症例:60代女性(歯科医師)左下6 銀歯をセラミックにしてから長引く冷水痛を発症、歯髄炎から初回治療となったケース

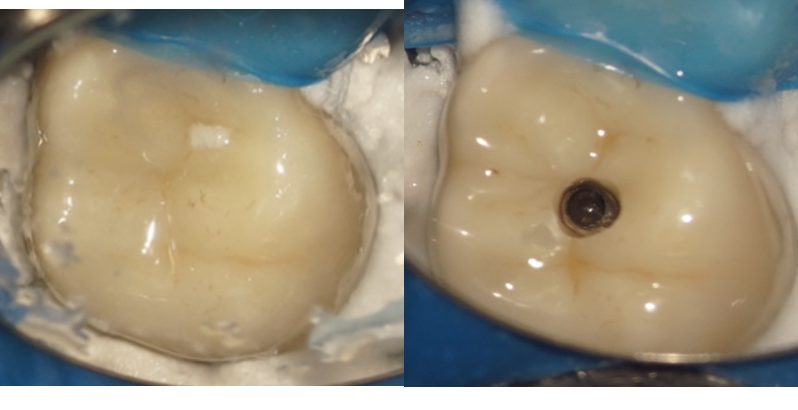

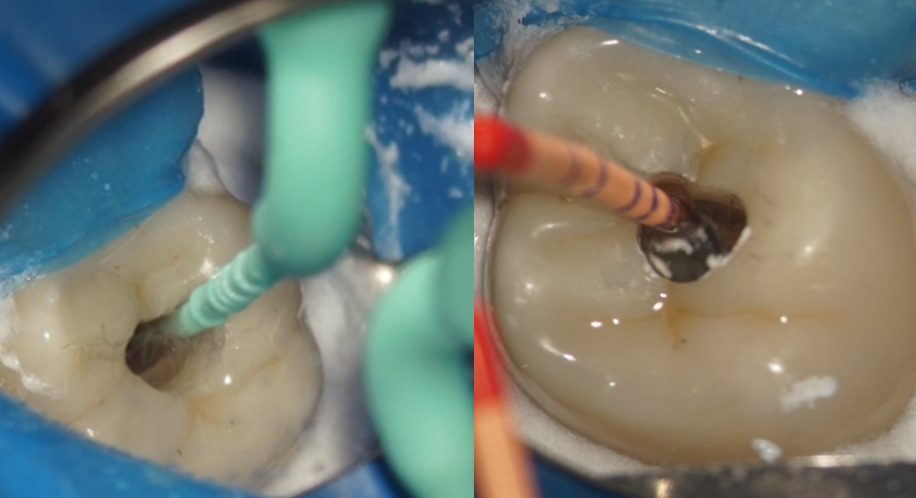

ご主人(歯科医師)がセラミック治療を行い、冷水痛が落ち着くか様子を見ていたが、悪化していくため、当院での初回根管治療を依頼されました。セラミック治療後に歯髄炎(または歯髄壊死)発症は比較的頻繁に起こるケースです。セラミック治療が最近のもので、虫歯はなく接着がしっかりしている場合、外さずに穴を開けて治療することができます。

-

右下6セラミック治療はとても3ヶ月前に行われており、とても綺麗な仕上がりでした。

-

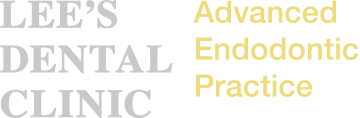

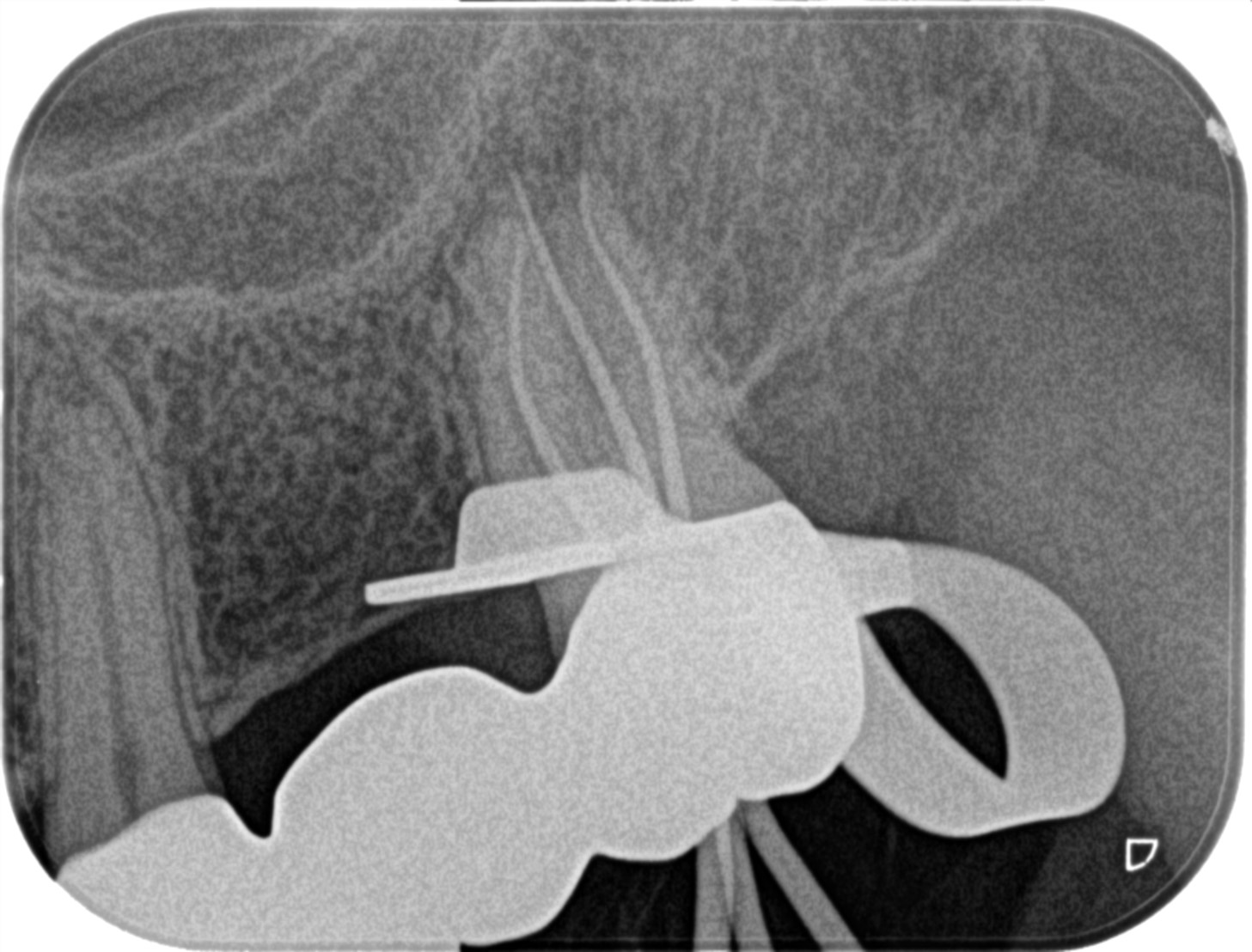

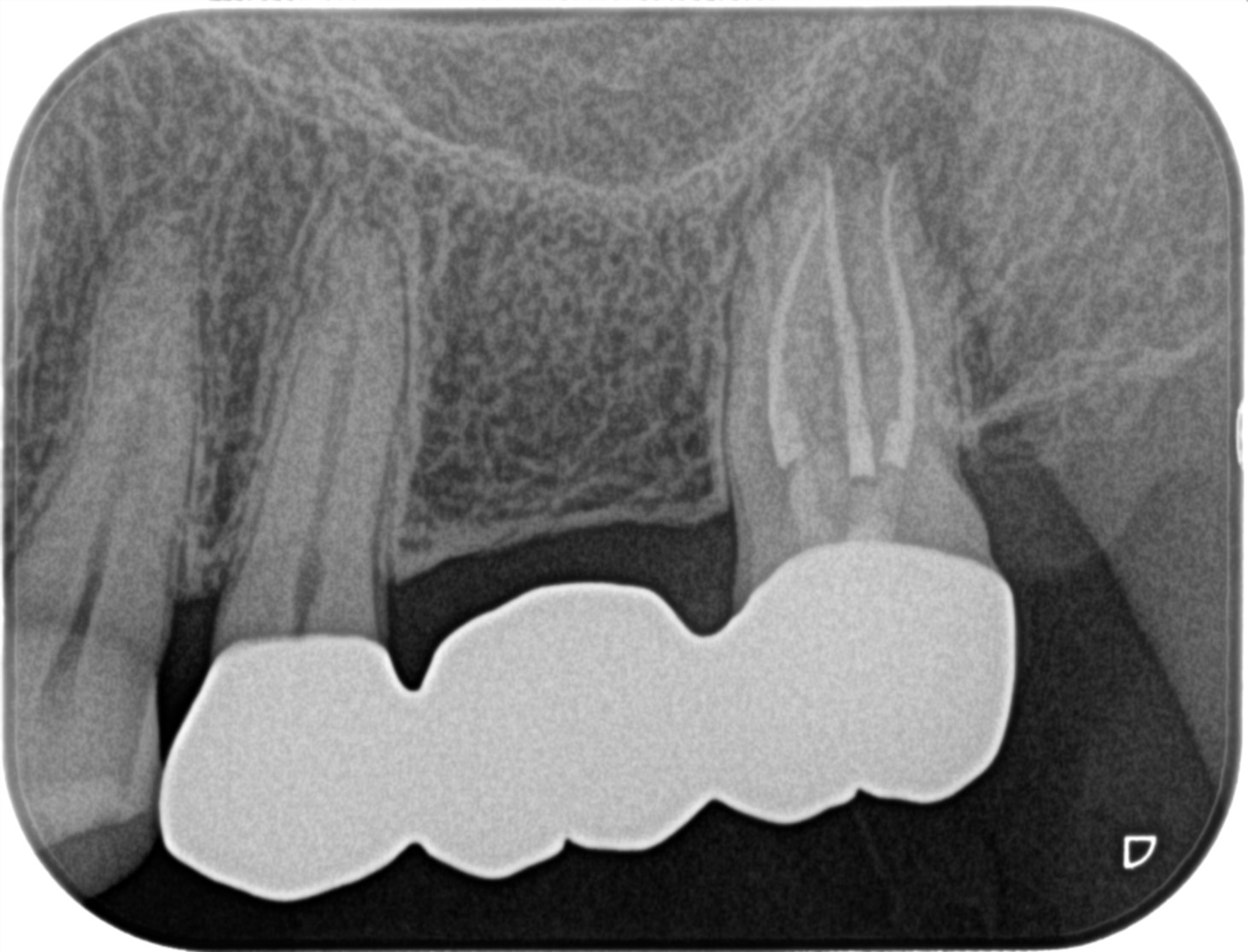

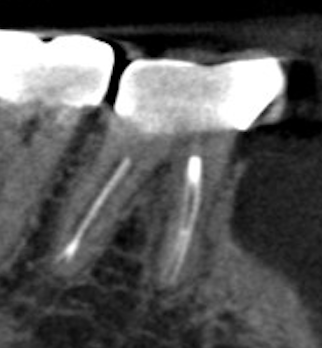

術中レントゲンでお薬の位置が適切かをチェック。

-

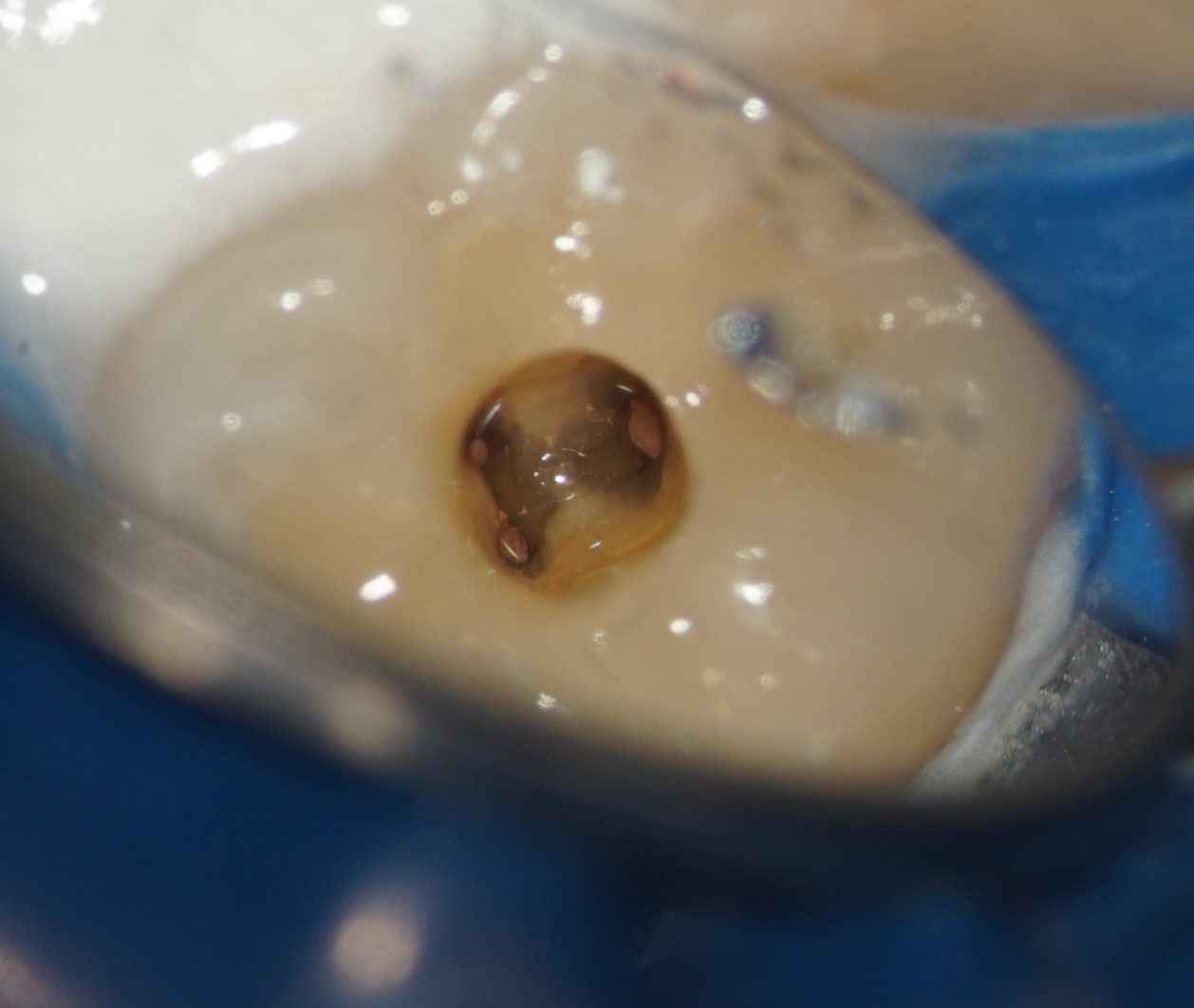

術後のレントゲン。よく使う奥歯、歯の耐久性を損ねない極力削らない治療で行っています。術前と比較しても元々の根管のスペースより過剰に削ってないことがわかります。

-

治療を行うにあたってのPoint

セラミックに開ける穴も極力小さくしています。歯の強度をなるべく落とさないよう、歯の頭の部分、歯根の部分共に削りすぎないよう(歯の厚みを減らさないよう)必要最小限の削り方で行う。

-

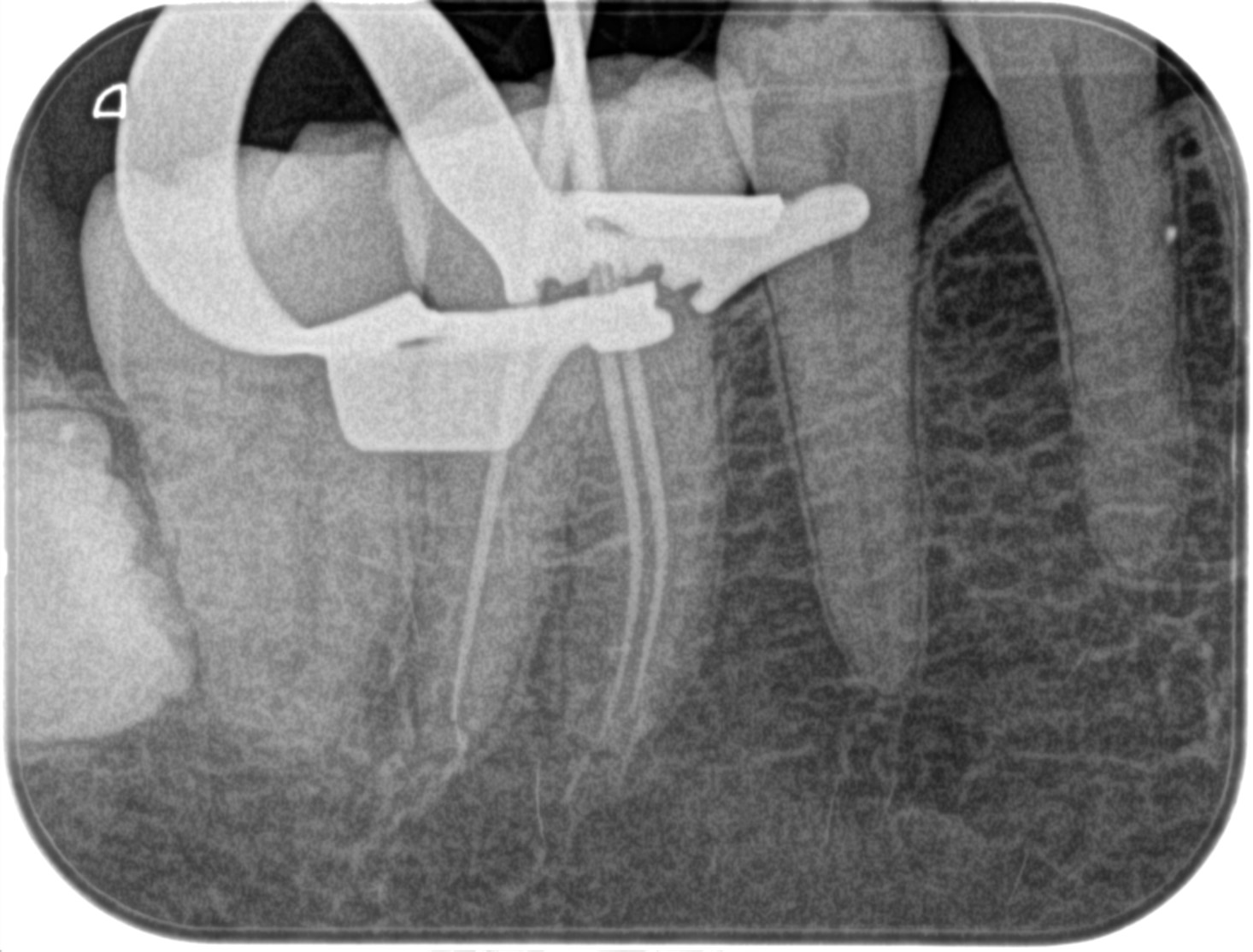

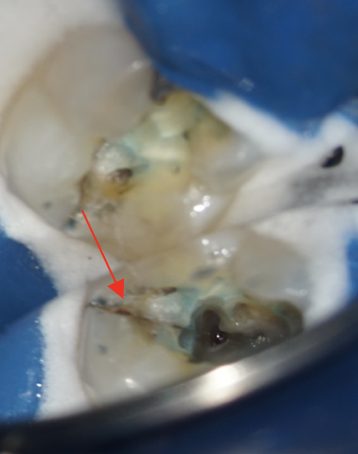

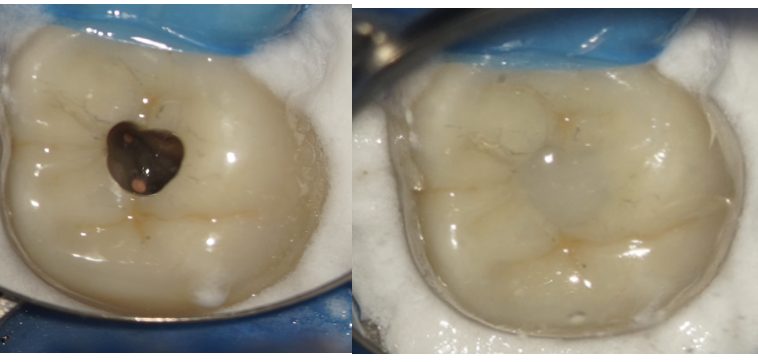

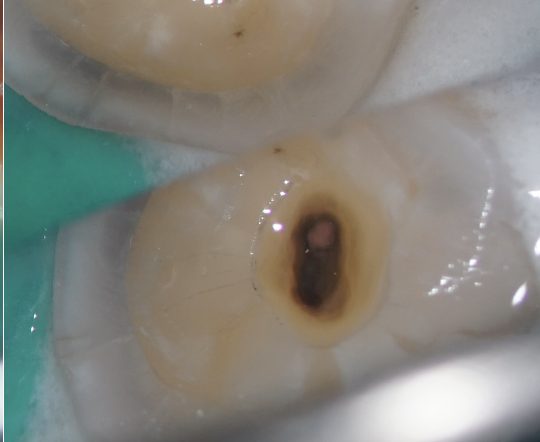

根管充填後、アクセス窩洞から見た3根管。アクセス窩洞の小ささがわかります。

-

レジンコア剤でアクセス窩洞を埋めます。この後は通常通り歯を使ってもらいセラミックが欠けた段階で作り直しをするようになります(すぐに作り直しても構いません)。

クラックから歯髄炎、歯髄壊死になった症例

症例:左下7のクラック歯(亀裂)の治療、歯髄部分壊死(歯髄炎〜歯髄壊死の移行期)のケース

左下奥歯の噛んだ時の痛みと冷たいもので染みる症状が数ヶ月続いているが複数の歯科医院で虫歯がないため放置されてしまったケース。虫歯治療をした時期は5年以上前。左下6か7かどちらが痛いかわからないとのことで、検査を行い原因の歯を特定します。クラック歯の治療は歯の長持ちのために色々配慮が必要です。

-

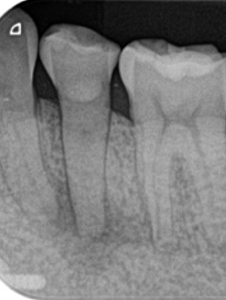

レントゲン、CBCTから左下6、7番の詰め物の深さは神経とは離れています。

歯髄診査から左下6は正常反応、噛んだ時の痛みは左下7にあり。

-

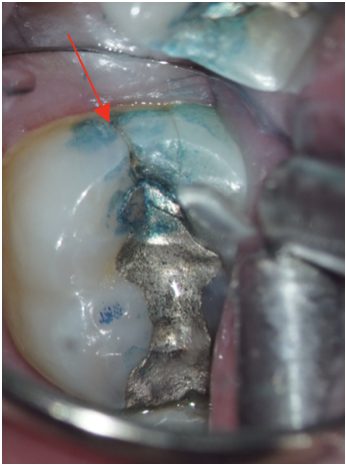

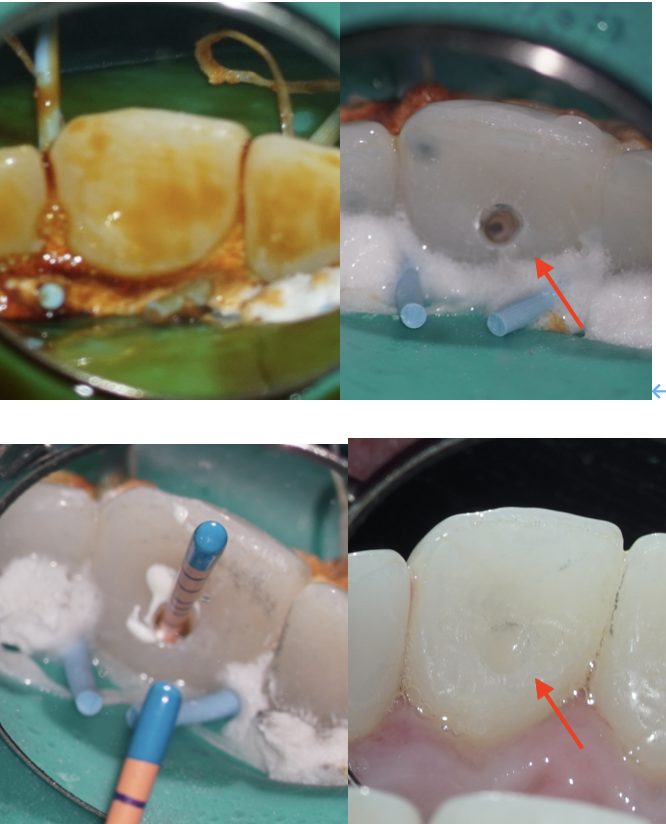

顕微鏡を使った染め出し検査で左下7にクラック(亀裂)が発覚。診査結果から原因は左下7のクラック(亀裂 赤矢印)による歯髄炎からの歯髄部分壊死と診断

-

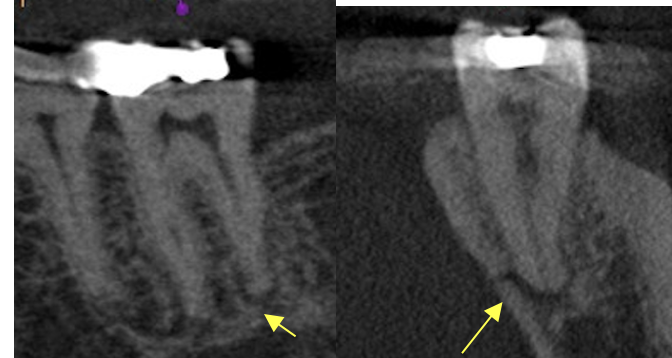

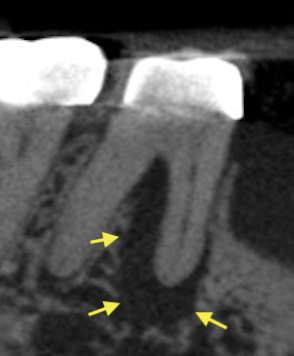

CBCT画像でも根の周りに透過像(黒い影 黄矢印)が検出される

-

治療時、 亀裂が深く神経の穴まで進んでいることが確認される。(これ以上クラックが根の方まで進んでいる場合は予後不良の場合のため抜歯も治療の選択肢となる)

-

治療を行うにあたってのPoint

クラック歯のため噛み合わせの負担が強いことが推測されることから歯の強度をなるべく落とさないよう削りすぎないよう(歯の厚みを減らさないよう)必要最小限の削り方で行う。

-

治療を行うにあたってのPoint

クラックが入っている遠心根は今後クラックが進んだ時に備え、レジンコアの築造を極力歯槽骨より低めの位置から行っている(赤矢印、細菌感染になるべく抵抗し時間稼ぎが可能)。

根尖性歯周炎の治療(前歯)と治癒確認 (経過観察)

歯髄壊死から根尖性歯周炎を発症している歯は根の周りに炎症(CBCTやレントゲンで黒い影)を発症しています。初回根管治療が効果があれば、病気は治癒し骨が再生します。治療後には経過観察で治癒確認をすることが大切です。

症例:左上2、レントゲンで明らかな根の周りの大きな炎症像(黒い影)が見られる

術前の炎症像が大きい場合、骨の再生には時間がかかる場合があります。半年から1年の経過で黒い影の縮小傾向が見られる場合は、この症例のように時間の経過とともに徐々に完治へ向かうことが多いです。

-

左上2、レントゲンで明らかな根の周りの大きな炎症像(黒い影)が見られる。歯髄壊死から根尖性歯周炎発症と診断。根管の殺菌のため初回根管治療を行う。

-

治療後10ヶ月の経過観察のレントゲン像。黒い影は小さきなり骨が再生してきているのが確認できた。

-

術後3年経過時のレントゲン像、さらなる治癒傾向が確認された。

-

術後6年。術前から比較し、徐々に炎症像が小さくなり、骨がほぼ再生している。

クラウンを壊さないで行う治療〜前歯の審美歯科治療後に起こった歯髄壊死〜

前歯の審美歯科治療では元々の歯並びを、歯の軸を削ってセラミックを被せることで整えることが多く、削る量が多いほど歯髄へのダメージも大きくなります。そういった場合、審美歯科治療の数年後に歯髄壊死から根尖性歯周炎を発症することもあります。せっかくお金をかけて行った審美歯科治療を根管治療のために壊さないと行けないとなると、コストの面でも大きな負担が生じます。当院では審美歯科治療後に発症した歯髄壊死の治療をセラミックを壊さずに維持しながら治療をすることも可能です。

症例:20代女性、右上1の歯茎が腫れた。前歯の歯並び改善のための審美歯科治療を行った。

審美歯科治療の担当医からの治療依頼で紹介来院されたケースです。

-

右上1と2の間に大きなニキビのような腫れが見られる。前歯6本の審美歯科治療を2年前に行っている。

-

レントゲン画像で病的初見は見られない。

-

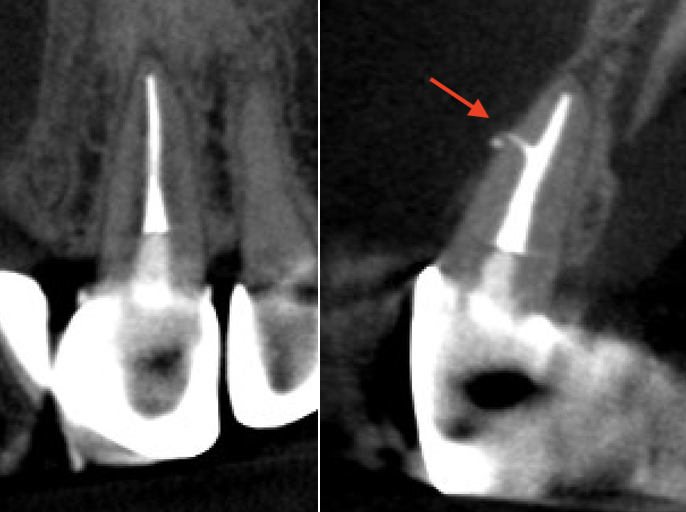

術前CBCT画像、根の周りの炎症像はごくわずかだが、側枝(根管の分枝)が見られ(赤矢印)、腫れの原因となっていることがわかる。歯髄の診査と歯茎の腫れから歯髄壊死と診断。根管の殺菌のための初回根管治療を行う。

-

初回根管治療時の写真。ラバーダムを装着しセラミッククラウンの裏から小さな穴(赤矢印)を開けて、根管を殺菌する。根管充填後、穴はレジンコア材で塞ぐ(赤矢印)。セラミックが欠けたりしない限りはそのまま使用可能である。

-

術後5ヶ月経過観察時のレントゲン像。うっすらと側枝に薬が届いているかは二次元画像ではわかりにくい。

-

術後5ヶ月のCBCT画像。側枝にもお薬が届き、殺菌されていることがわかる。

-

術後5ヶ月、歯茎の腫れの再発もなく経過良好。

クラウンを壊さないで行う治療〜奥歯のジルコニアブリッジ装着後に起こった歯髄壊死〜

奥歯の虫歯治療後、歯髄壊死に至り根尖性歯周炎を発症することもあります。虫歯が深かったり、削る量が多いほど歯髄へのダメージも大きくなります。時間もお金もかけて行なった治療、根管治療のために壊さないと行けないとなると、コストの面でも大きな負担が生じます。当院ではクラウンを壊さずに維持しながら治療をすることも可能です。注:古い治療の場合はクラウンやブリッジの緩みや虫歯ができている場合もあります。そういった場合はクラウンを外してからの治療をお勧めします。

症例:60代男性、左上7の噛んだ時の痛み。4年前にジルコニアブリッジ装着。

根尖性歯周炎の疑いで主治医から治療依頼があったケースです。極力ブリッジを維持して治療することを希望されていました。ブリッジ治療当時、深い虫歯があったとのことです。

-

術前レントゲン写真。左上奥歯に精密まジルコニアブリッジが装着されている。根の周りの炎症像はレントゲン写真では明らかでない。

-

CBCT画像では根の周りの炎症像(黒い影、赤矢印)がはっきり確認できた。根尖性歯周炎と診断。

-

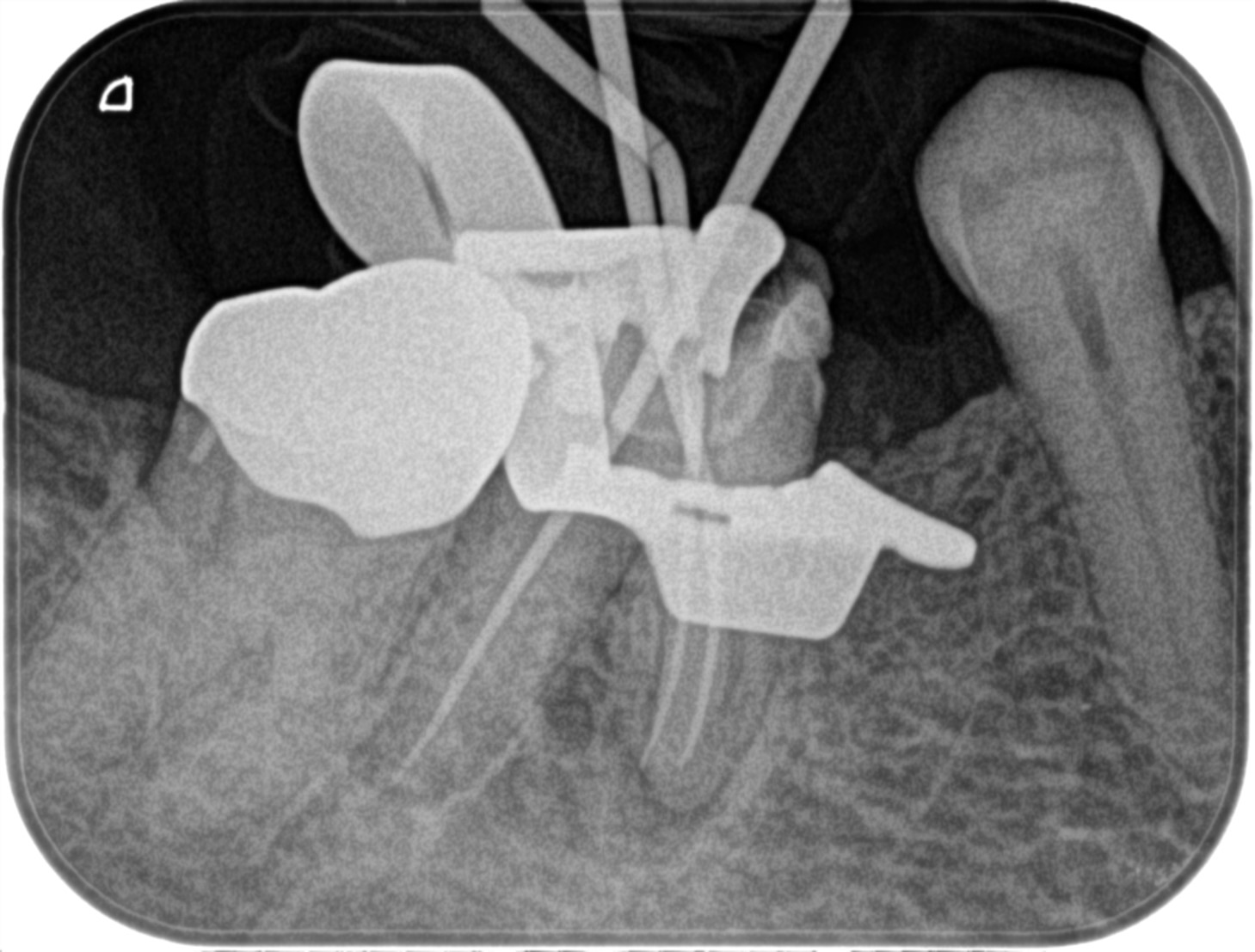

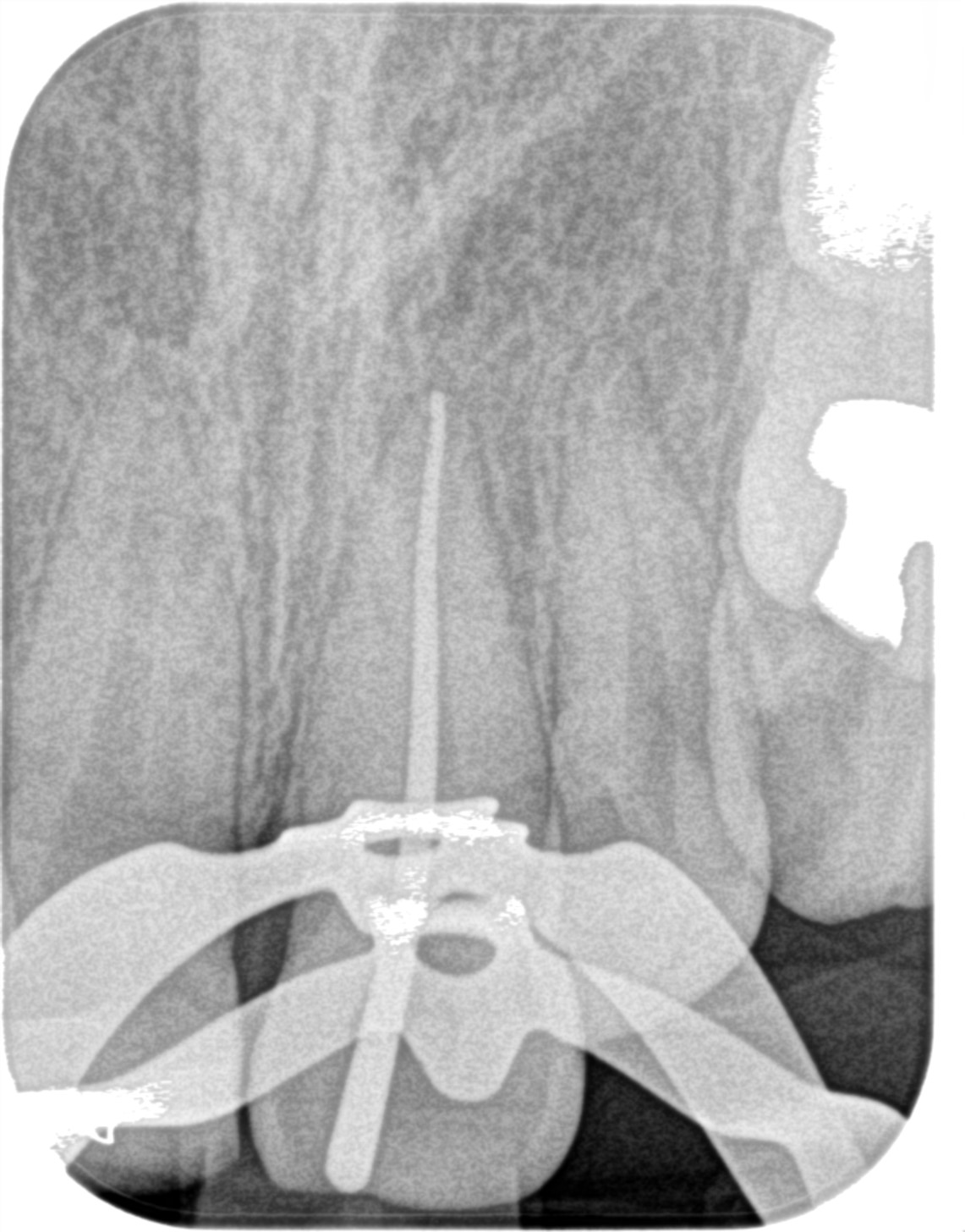

初回根管治療時の写真。ラバーダムを装着しクラウンの上部から根管を殺菌するためのアクセスホールを開ける。

-

術中レントゲン写真で、根管充填剤のいちが適正化をチェック。ラバーダムを装着しセラミッククラウンの裏から小さな穴(赤矢印)を開けて、根管を殺菌する。

-

殺菌の洗浄液で根管を念入りに洗浄し、根管充填を行う。

-

根管充填後、穴はレジンコア材で塞ぐ。最小限のアクセスホールで治療可能だったため、ブリッジの耐久性は大きく損なわれていない。今後ブリッジが欠けない限りはそのまま使用可能です。

-

術後のレントゲン写真。3つの根管、全て適切な位置まで殺菌、根管充填されている。

根尖性歯周炎の治療(奥歯)とCBCTでの治癒確認 (経過観察)

奥歯の場合は骨の厚みや重なりのためレントゲンの二次元画像では黒い影がわかりにくく、正確な評価のためにCBCT(3次元画像)での治癒確認をお勧めします。

症例:右下6、CBCT画像で根っこを取り巻く炎症像(黒い影)が明らかだが、レントゲンでは不明瞭

噛んだ時の痛みから、かかりつけ医でレントゲンの検査を行うも異常がないと言われ、専門医院である当院を受診した経緯です。

-

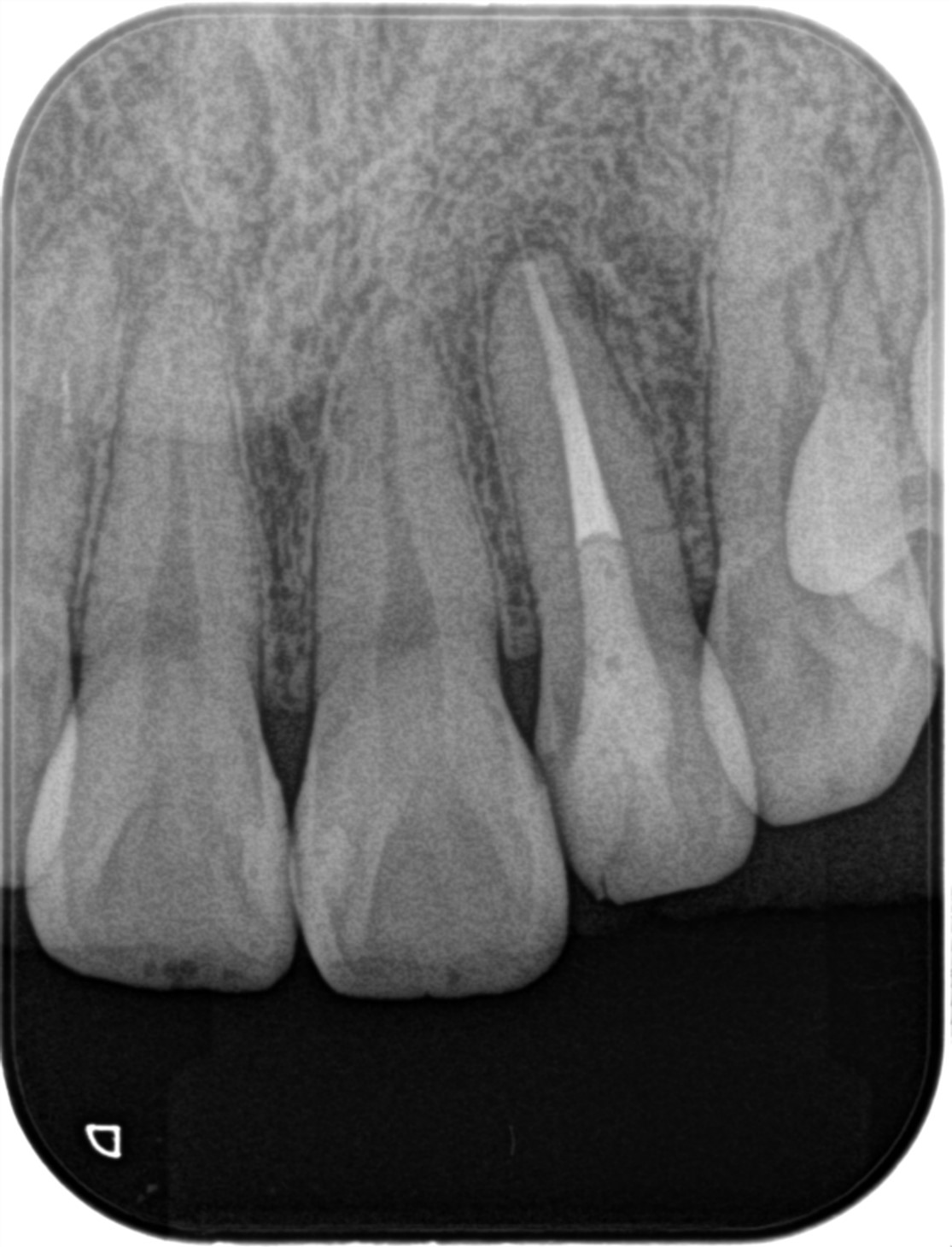

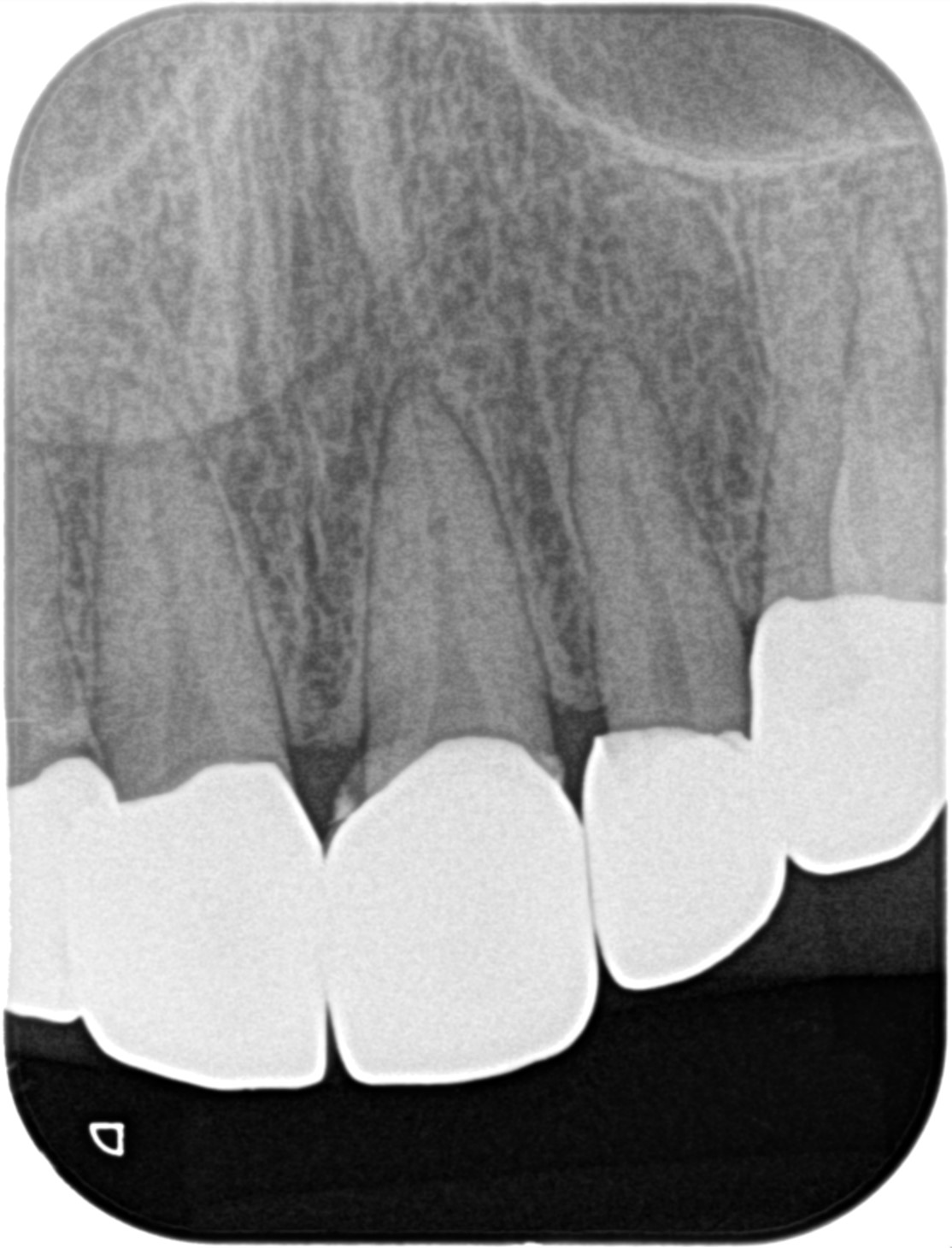

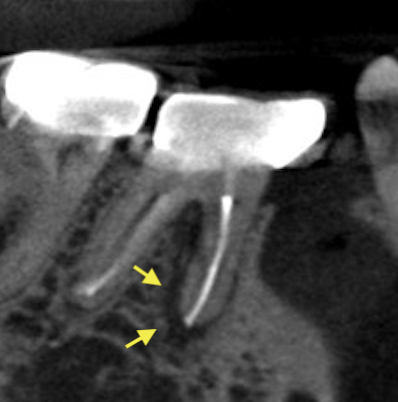

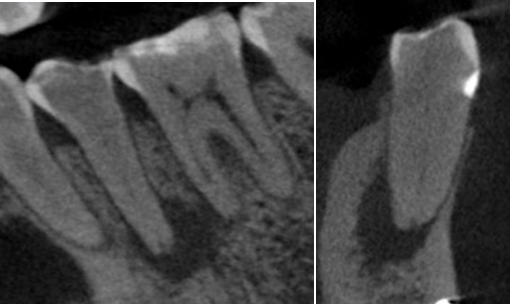

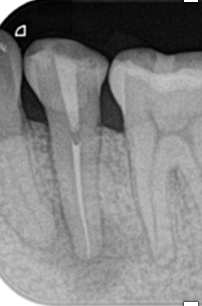

右下6術前のレントゲン像、明らかではないが、根の周りの炎症像(黒い影)が見られる。根管の狭窄も見られる。

-

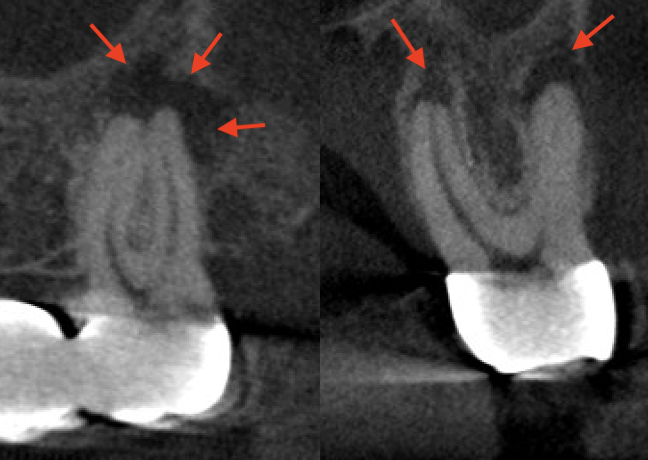

術前CBCT画像で根っこを取り巻く広範囲の炎症像(黒い影)が明らか(黄色矢印)。歯髄壊死から根尖性歯周炎を発症と診断。根管の狭窄(石灰化)度合いもCBCT画像で見るとそれほどではないことがわかる。

-

根管の殺菌のための初回根管治療を行う。術中レントゲンで根管充填材の位置が適切かを確認。

-

術後のレントゲン写真。殺菌は根尖までしっかり届いている。術後6年。術前から比較し、徐々に炎症像が小さくなり、骨がほぼ再生している。

-

術後4ヶ月経過観察時のCBCT画像。黒い影はだいぶ小さくなっているがまだ治癒途上。

-

術後1年のCBCT画像。骨は綺麗に再生し完治している。

矯正治療で歯にかかる力が原因で歯髄腔狭窄(石灰化根管)、歯髄壊死になったと思われるケース

症例:左下5、虫歯や大きく削った形跡もなく健全な歯にもかかわらず、根尖性歯周炎を発症し難症例化

矯正治療の力によって歯髄腔狭窄(石灰化根管)となる場合があります。歯髄壊死から根尖性歯周炎発症する場合、初回根管治療は難易度が高くなります。

-

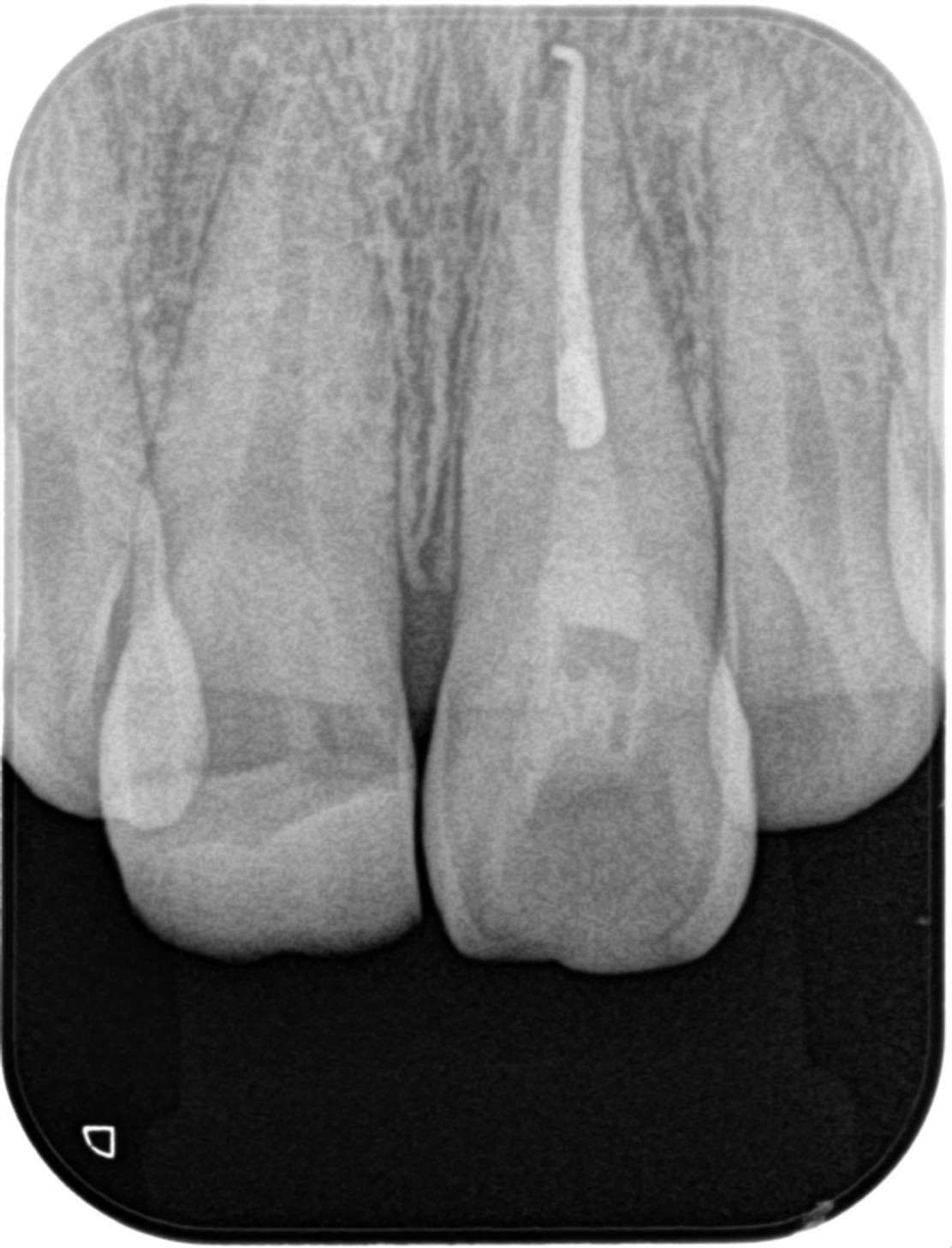

レントゲン写真で、根管が狭窄(石灰化、細くなる、埋まる)し、根管のアウトラインがありません。

-

CBCT画像でも根管は確認できません。根の周りの炎症像(黒い影)のため、腫れて痛い状態です。

-

当院の治療で顕微鏡使用しながら、慎重に削り、細い根管を探索し殺菌を届かせます。

-

術後のレントゲン像、根元まで根管充填を行い、殺菌をとどかせることに成功。

歯をぶつけた(外傷)ことで歯髄壊死、変色歯となった前歯

症例:13歳男児、歯をぶつけてだんだん色が変わってきた

歯をぶつけたことが原因で歯髄壊死になる場合、赤黒く変色することがあります。変色が気になる場合、改善する方法は根管治療後に漂白(ウォーキングブリーチ法)を行うか、歯を削ることになりますがラミネートベニヤやセラミックを被せる審美歯科治療のという方法があります。

-

左上1は赤黒く変色している。

-

若年者のため被曝量の多いCBCT撮影は行わずレントゲン検査のみ。炎症像ははっきりわからないが、歯髄の診査、根の周りの圧痛から歯髄壊死、根尖性歯周炎と診断。

-

通常通り根管治療を行う。

-

術後のレントゲン写真。