治療例 – 再根管治療

再根管治療が必要な歯は何らかの原因で初回根管治療が失敗しています(詳しくは、再根管治療のページをお読みください)。

術前のCBCT検査で原因を探ることが治療の第一歩です。原因を特定したら、それをいかに改善できるか、が治療の成功の鍵です。

当院での再根管治療例(難症例)を原因別に解説します。

①複雑な根管〜レントゲンでわからない分枝〜

同じ種類の歯でも、個体差によって特殊な形、複雑な形をした根管があります。二次元画像のレントゲン検査ではわからないためCBCT検査で発覚することが多いです。根管治療の前にはCBCT(3次元画像)で治療前に根管の形の精密検査を行うことをお勧めします。

症例1:右上5初回根管治療から5年経過して歯茎におできができた

-

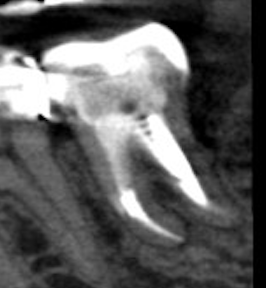

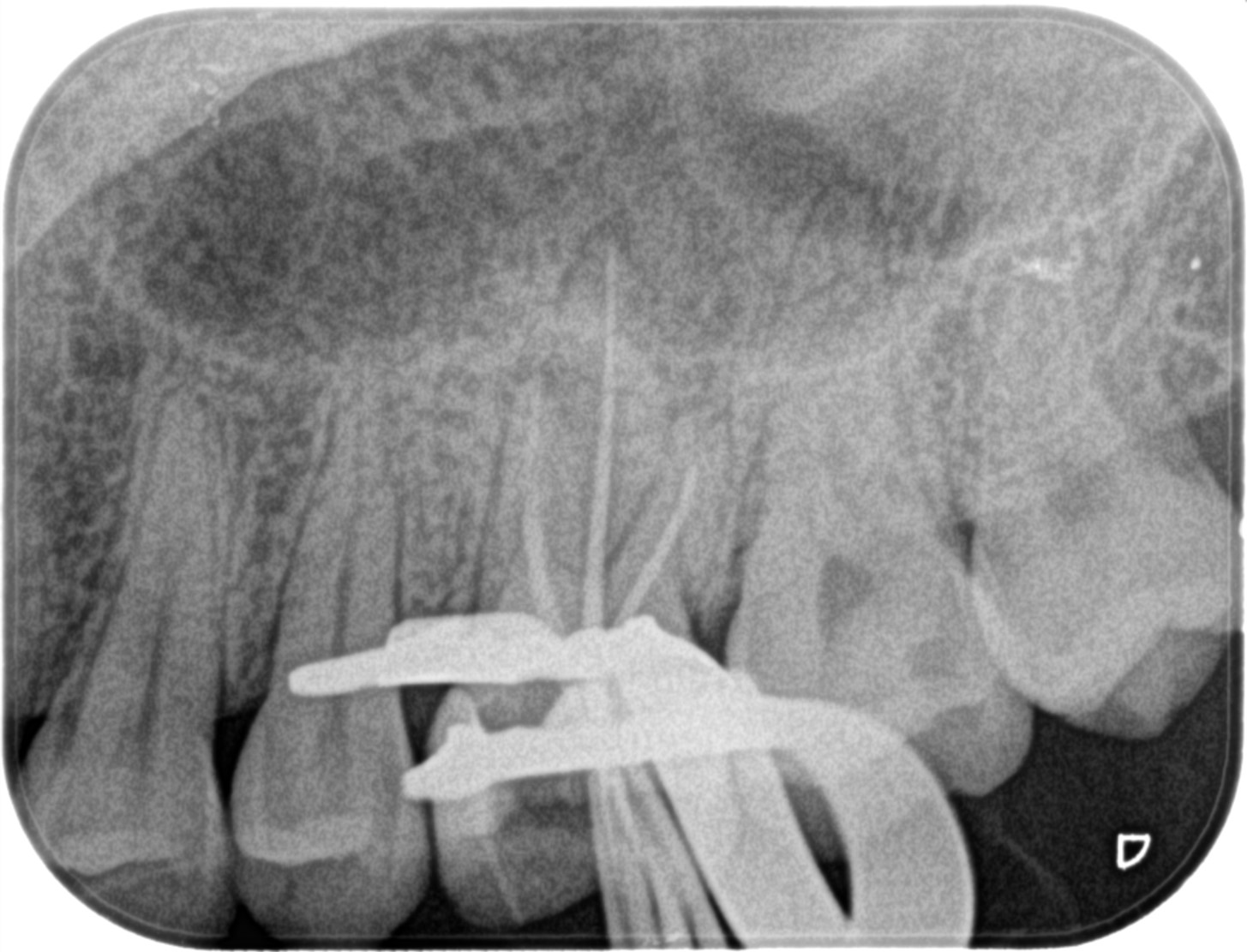

術前レントゲン写真。根の周りに炎症像(黒い影)があります。根管充填は根元までできておらず、根尖1/3は未処置で主な感染源となっていることが推測される。

-

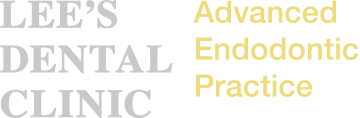

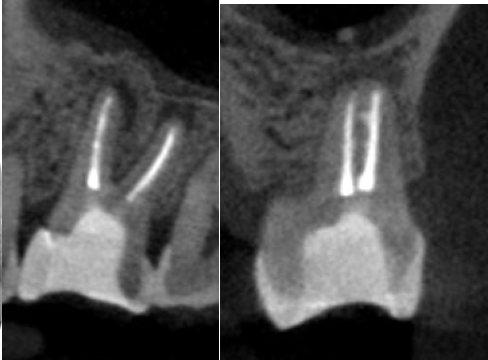

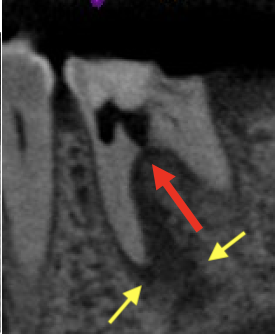

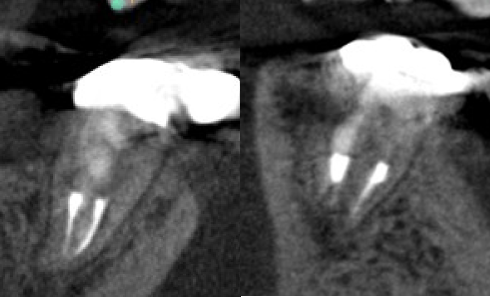

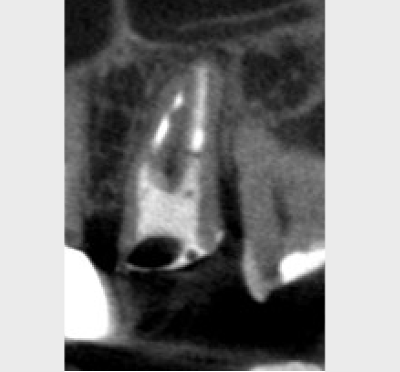

術前CBCT画像で3次元的に精査すると、レントゲンではわからない根管の分枝(二又に分かれる、赤矢印)が見られた。

-

術後6ヶ月のCBCT像。未処置の根管、分枝の部分にも根管充填がなされ、殺菌が届いていることがわかる。術前にあった炎症像(黒い影)も小さくなり骨の再生も明らかです。良好な治癒が確認された。

-

術後6ヶ月のレントゲン像。歯根の厚みを保ちながら、根尖1/3と分枝に根管充填され未処置の部分がなくなっている。レントゲンでも治癒確認は可能だが、CBCTがより詳細な評価が可能。

②複雑根管〜小臼歯の第3根管

小臼歯の根管は通常1または2根管ですが、少ない頻度ではありますが3根管の小臼歯もあります。

症例2:左上の奥歯、歯茎が腫れておできができている

50代男性、以前から、たまにおできができて、消えてを繰り返していた、今回はなかなか消えないため専門医院を受診されたケースです。

-

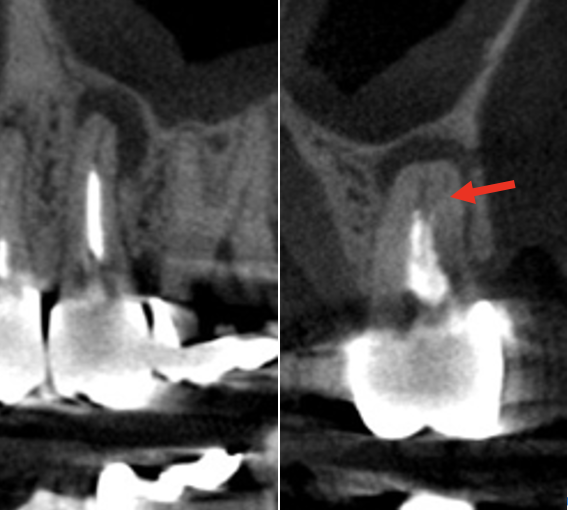

左上5のレントゲン画像。歯根の形が通常と違って、横幅が太いため複雑な根管形態であることが窺える。2根管には根管充填が行われているが、根尖まで届いておらずshortの状態。

-

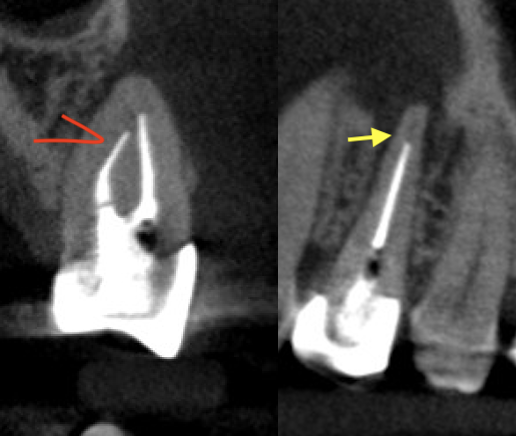

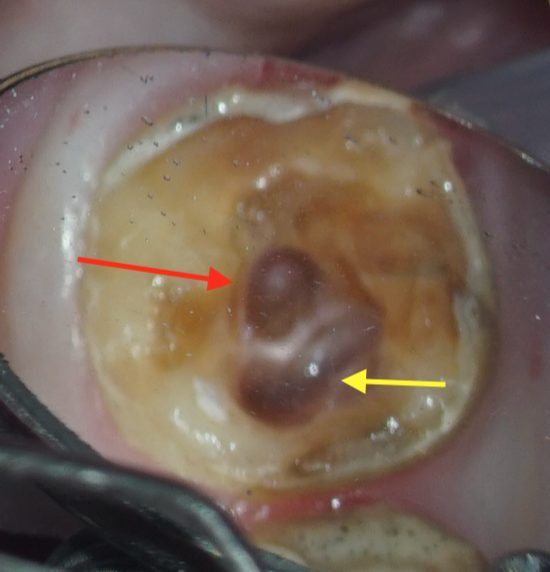

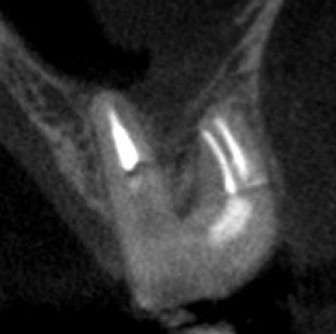

CBCTで見逃しの3根管目を確認(赤矢印)。未処置の根管の細菌感染が根の周りの炎症(黄色矢印)の原因となっている。こういった通常とは違うイレギュラーな根管はCBCTがないと見つけることが難しく、一般の歯科医院での処置は難しいでしょう。

-

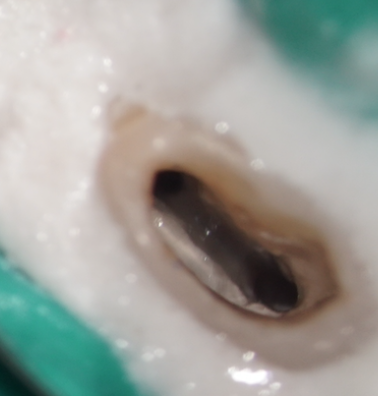

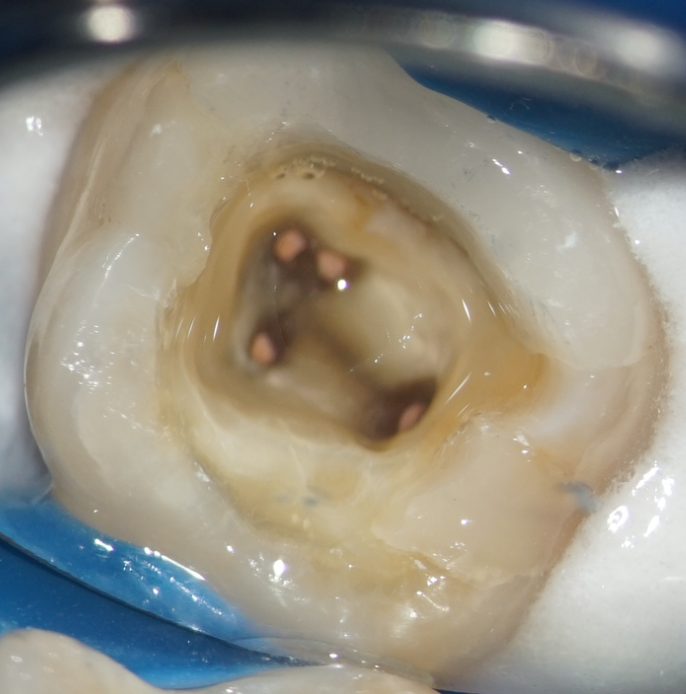

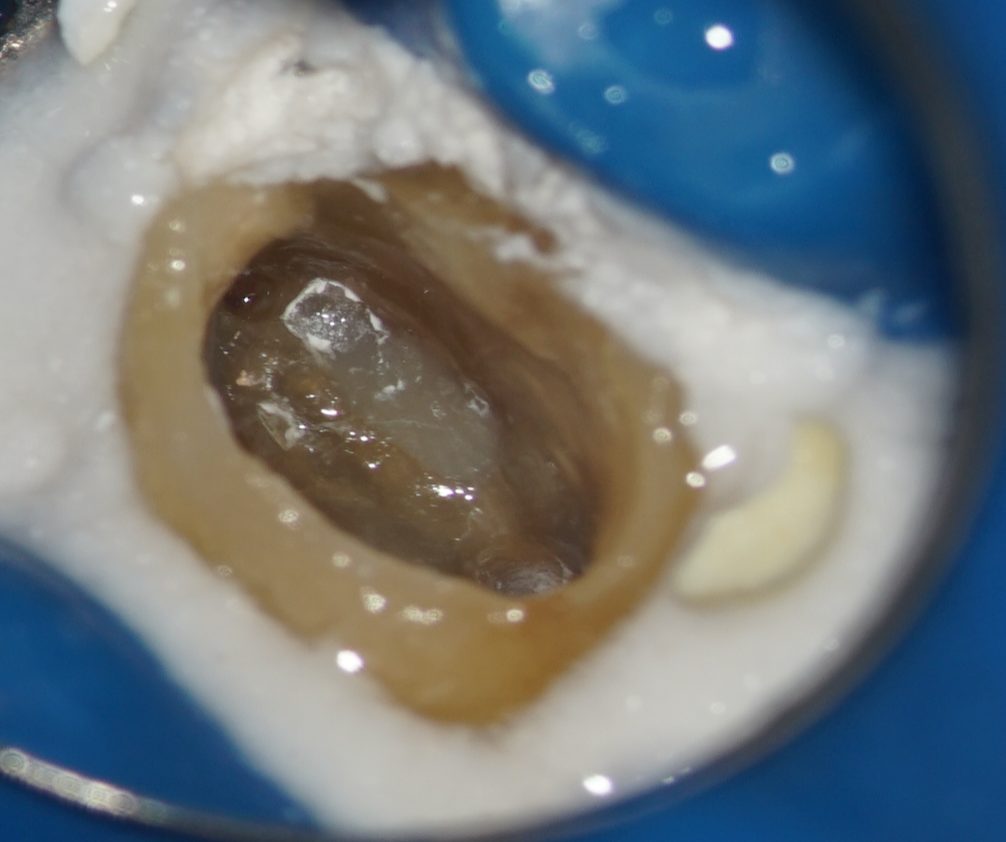

前医が行った根管充填。

-

当院で3つ根管の殺菌、根管充填後の写真

-

根管充填後のレントゲン像。赤矢印部が見逃されていた第3根管です。根管充填は根尖まで届いているためしっかり殺菌が届いている。

-

術後8ヶ月のCBCT画像。炎症像(黒い影)は小さくなり骨の再生が確認できて経過良好、治癒判定となる。おできの再発もしていない。

③複雑根管〜レントゲンではわからない側切歯の舌側(第二の)根管

側切歯(2番)は通常1根管ですが、少ない頻度ではありますが2根管の場合があります。

症例3:左下の前歯、過去に2度連続で治療するも腫れが引かない

かかりつけ医のもとで再治療を行い、また腫れてきたためやり直し治療を行い、それでも改善されないため紹介で来院されたケースです。レントゲンで根のお薬が根尖まで届いており適切に治療されたように見えますが、側切歯(2番)は複雑な根管をしていることがあります。治らない原因があるかどうか、CBCTで精査が必要です。

-

左下2のレントゲン画像。で根のお薬が根尖まで届いており適切に治療されたように見えます。

-

CBCTで見逃しの2根管目が発覚(赤矢印)。こういった通常とは違うイレギュラーな根管はCBCTがないと見つけることが難しく、一般の歯科医院での処置は難しいでしょう。

-

前医が行った根管充填。

-

CBCTを元に見逃されていた舌側根管(赤矢印)の根管充填後の写真

-

根管充填後のレントゲン像。赤矢印部が見逃されていた舌側根管です。

④ 湾曲根管で起こりやすいレッジ

症例4:初回治療のエラーから難症例化している奥歯

以前の初回根管治療のせいで再根管治療が難しくなる場合も多くみられます。このケースもそういったケースです。左下7は数年前に初回根管治療を行っているが、噛んだ時の痛みが最近あるため近医受診したところ、ポストが深く取れないため治療は不可能と言われたため専門医院で対応可能かどうかセカンドオピニオンで来院された。

-

左下7の術前レントゲン写真。遠心根にスクリューポストが深く入っており、除去にリスクが伴う。近心根は根元までお薬が入っていない状態。レントゲンでは根の周りの炎症像は明らかでない。

-

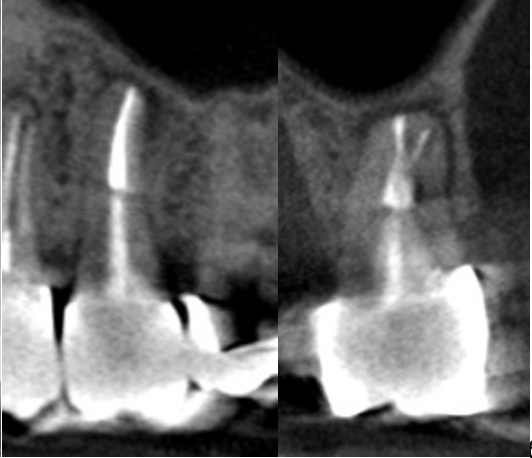

CBCT画像。近心根の先端にわずかな炎症像(黒い影)を認める(黄色矢印)。根尖1/3は未処置の状態(赤矢印)。この部分が感染源と思われる。根っこが湾曲していて前回の治療で器具が到達不可能であったと思われる。レッジが形成され難症例化している可能性が高い。根管上部は過剰に削られてしまっている。深いポストのある遠心根は幸い炎症像が見られないため、リスク回避のため除去は行わない方針とした。

-

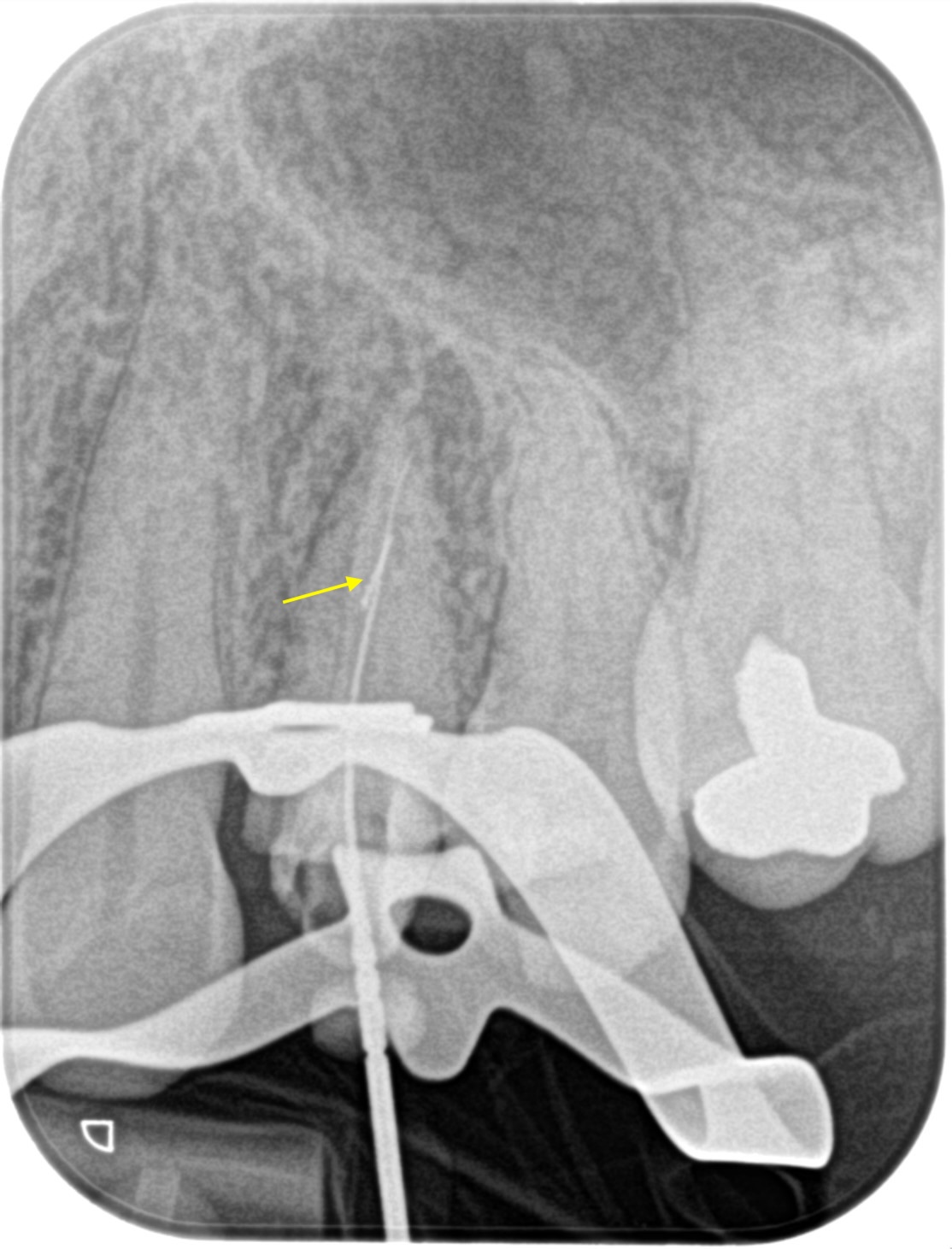

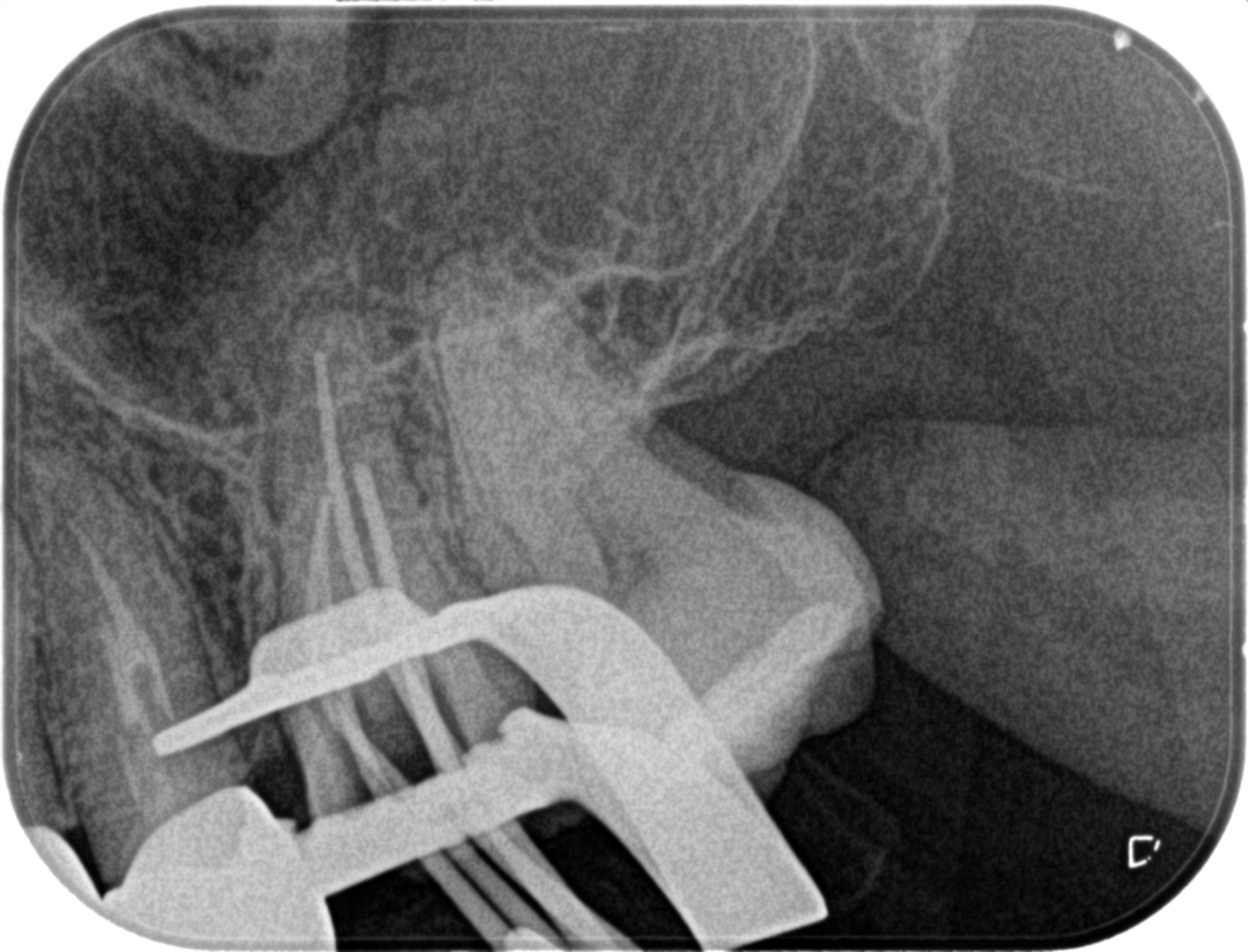

再根管治療で方向修正し、器具を根尖まで届かせ殺菌を行う。術中レントゲンで根管充填材の位置が適切かを確認。

-

根管充填後のレントゲン像。根尖までしっかり根管充填できている。

-

術後6ヶ月のCBCT画像。術前の炎症像はなくなり、症状も改善し普通に歯を使うことができているとのこと。治癒判定となった。

⑤破折ファイル

根管治療中に治療器具のファイルが破折して、そのままになってしまうことは、特に湾曲した根管や石灰化根管の治療を行っているときに起こることがあり、治療に伴うリスクの一つといえます。器具が破折して根の中に残っていると聞くと不安になってしまうと思いますが、実際のところ根管の殺菌ができていれば異物が残っても問題はありません。根管充填材で使用するガッタパーチャも、ゴムの素材なので同じく異物といえます。再治療の場合、破折ファイルがあることの何が問題かというと、根元まで殺菌をとどかせたいのに、破折ファイルのせいで器具が進まずその先の殺菌ができないことが問題です。そういった場合、問題解決の方法は3つあります。①破折ファイルを除去する②破折ファイルの周りに隙間を作りながら根尖まで殺菌を届かせる(バイパス法)③外科治療で根尖切除

①の破折ファイルの除去は、周りの歯根を多く削る必要があることから、当院では歯根を弱めるリスクがあるため②のバイパス法を採用することが多いです。バイパスを形成中に自然と破折ファイルが取れてくることも多いです。この症例はバイパス形成中に破折ファイルが除去できたケースです。

症例5:根管の湾曲部に破折したファイルが存在しているためかかりつけ医からの治療依頼で来院

初回根管治療から6年経過で歯茎におできができてきたため、かかりつけ医院受診、破折ファイルのため治療が困難と説明された。

-

術前のレントゲン像、根の周りの炎症像ははっきりわからないが破折ファイルが存在している。根管充填は根尖まで届いていない。

-

CBCT画像で3次元的に精査すると、根の周りの炎症像も(黒い影)も明らかで、湾曲部に破折ファイル(赤矢印)を確認。根尖部が未処置(黄色矢印)で感染源となっている可能性が高い。殺菌をなんとか根尖まで届かせる必要がある。

-

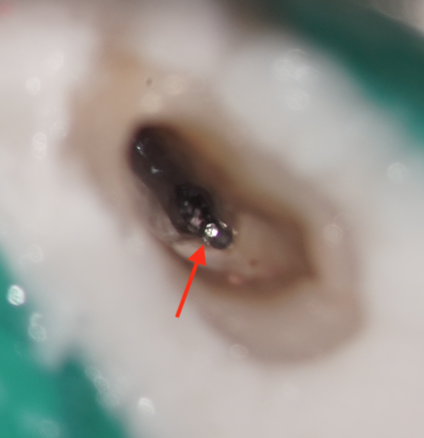

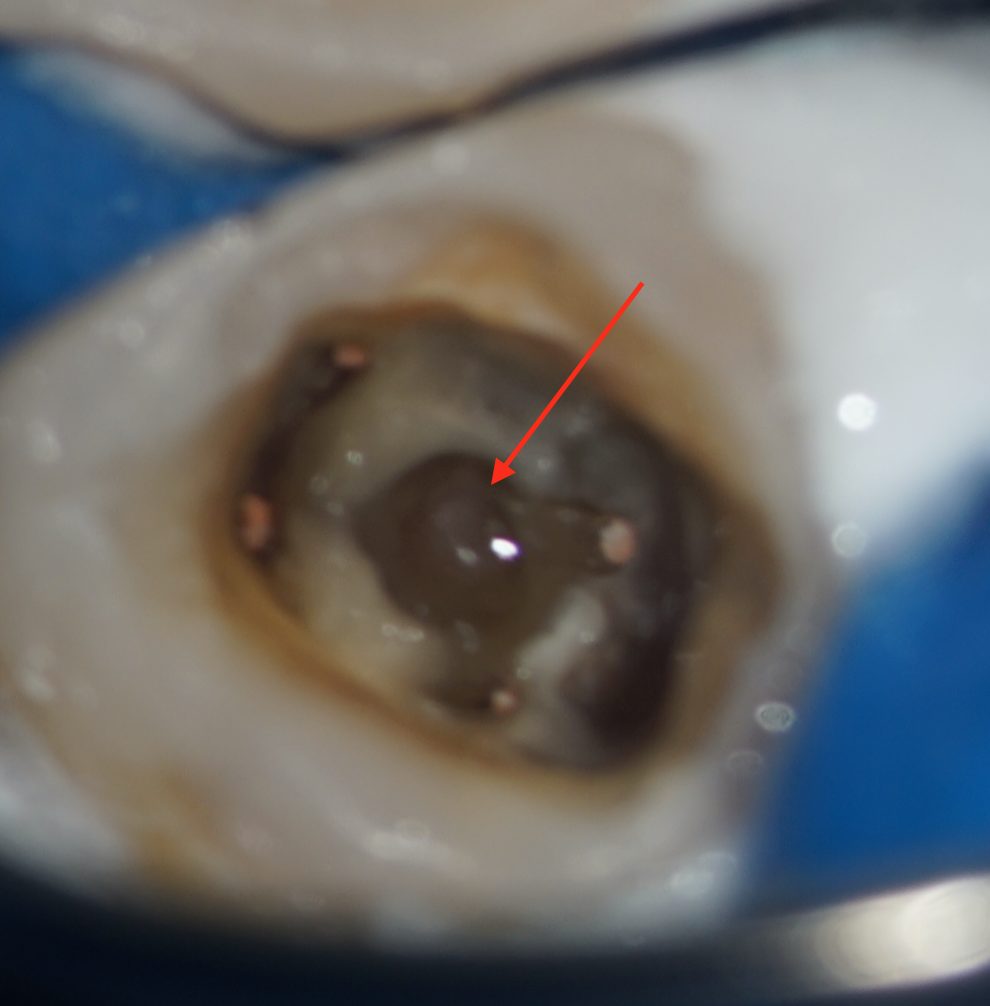

治療がスタートすると金属のファイルが確認できた(赤矢印)。この周りから隙間を作りバイパスを作っていく方針で進める。

-

レントゲンでバイパスから器具が根尖まで達したことを確認。

黄色矢印部分が残っている破折ファイル

-

バイパス形成した通り道を拡大していくと自然と破折ファイルが除去できた。金属片は無くなっている。

-

レントゲンでも金属片がなくなったことを確認した。

-

術後レントゲン写真、根尖まで殺菌が届いている。

-

術後レントゲン写真、別の角度から。

⑥MB2, 上顎の奥歯の第4根管(MB2) 、石灰化根管

上顎の第一大臼歯は歯根が三叉に分かれていて、そのうちの一つMB根(頬側近心根)は湾曲し、長細く、複雑な形をしていて、多くは2根管目(MB2)があります。MB2は埋まっていて見つけにくく、解剖の知識と顕微鏡の使用はもちろん、経験やスキルがないと治療が難しいでしょう。そのため一般歯科の治療ではMB2の処置ができていないことがほとんどで細菌感染の原因になりやすく、3つの歯根のうちMB根だけに炎症を発症している歯も多いです。

MB2が石灰化根管(症例7参照)になっている場合、治療の難易度はさらに上がります。知識や経験が少ない状態でやみくもにMB2を探そうとすると、穿孔が起きてしまう(症例7参照)、または歯根を削り過ぎて薄くなり結果弱めてしまう、などのリスクがあるため、慎重な対応が必要です。

症例6:40代女性、上の奥歯が先週から痛くなり、噛めない

-

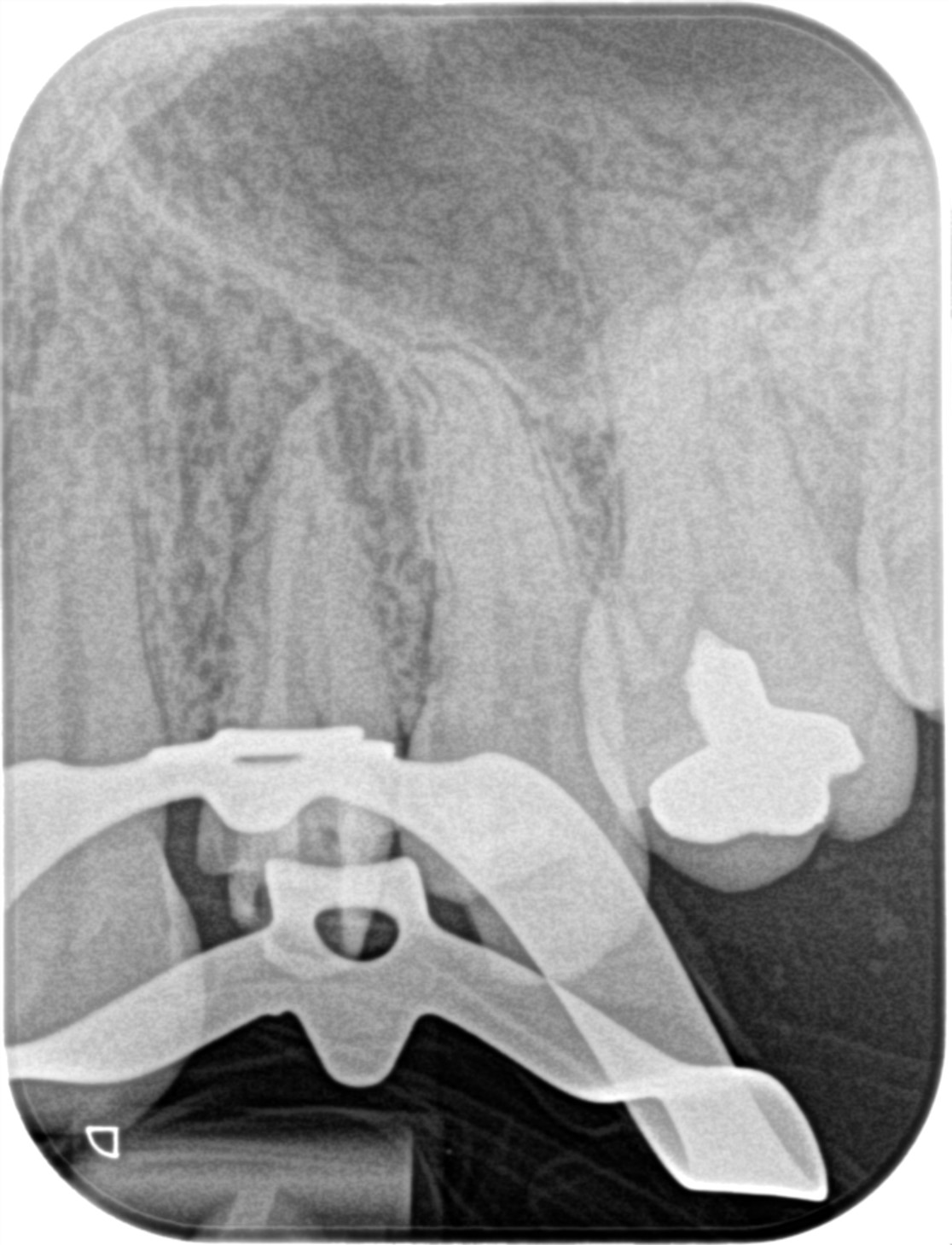

術前レントゲン写真、二次元画像のため根の周りに炎症像があるか判定できません。

-

術前CBCT画像、MB根、D根、ともに炎症像(黄色矢印)がみられ、根尖性歯周炎と診断、痛みの原因と思われる。

特にMB根は炎症像が大きく、未処置のMB2(赤矢印)が石灰化根管となっているため、探索にリスクが伴う難症例化している。

-

以前の治療でMBには根管充填がなされている。赤矢印部はMB2が埋まっていると思われる場所。

-

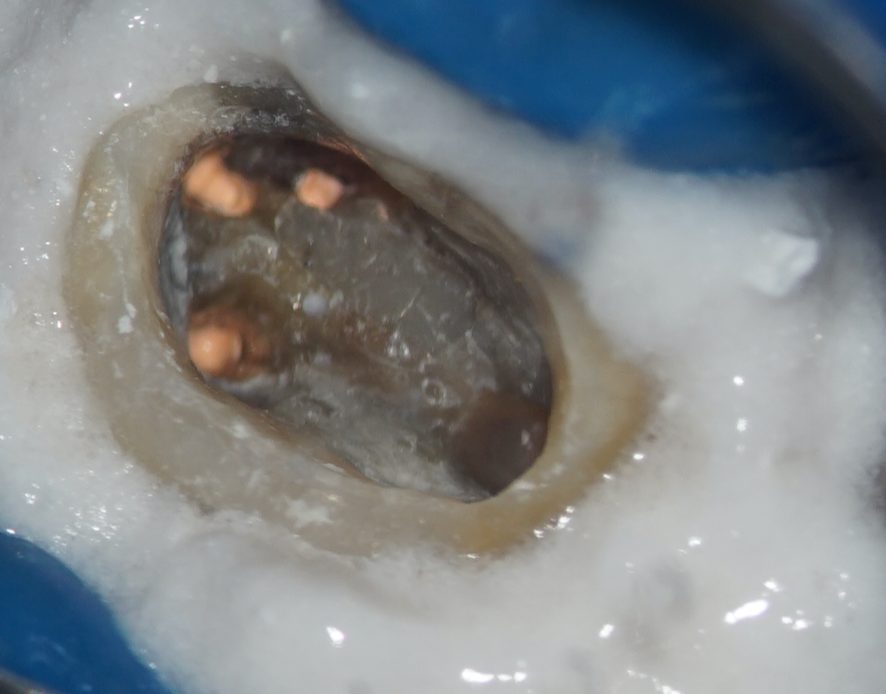

MB2のあるべき位置を探索します。

-

MB2を探し当て、石灰化した根管を殺菌が届くように処置が完了したところ(赤矢印)。

-

術中レントゲンで根管充填材の位置をチェック

-

術後のレントゲン写真。4根管全て根尖まで殺菌が届いている。

-

根管充填後の治療時写真。術前と比較し大きく歯を削ることなく、MB2を探索して4根管全て殺菌完了できている。

-

術後6ヶ月のBCT画像。痛みもなく、炎症像は小さくなり治癒判定となった。術前に見逃されて未処置だったMB2に根管充填がなされ殺菌がどいていることがわかる。

⑦石灰化根管と穿孔(パーフォレーション)

根管は本来、歯髄が存在する空間で血管や神経、結合組織で満たされていて、根尖までの通り道になっています。若い歯ほど細胞が豊富で空間が大きく根管は太いのですが、加齢とともに様々な刺激から歯髄が象牙質を新たに添加することで根管は狭まってきます。

石灰化根管(または狭窄根管)とは:根管が極度に細くなり、最終的には器具を入れる道(根管)が埋まってしまうほど狭窄した根管は石灰化根管と呼ばれます。根尖性歯周炎の治療は根管の殺菌が治療法ですが、殺菌したい通り道(根管)がどこだかわからなくなったり、器具が入らないため殺菌ができない、などとなります。重度の石灰化根管は外科治療の併用が必要なこともあります。

石灰化根管では、まずは根管の入り口を探すことからはじめます。探索のために間違った方向に削り進めると、根に穴が空いてしまいます。その状態を穿孔(パーフォレーション)といいます。穴が開かないにしても、削りすぎることで歯根が薄くなり、結果歯を弱めることになります。石灰化根管の治療は難易度が高くリスクが多いため、一般歯科では手をつけない方が良いと考えられています。

症例7:石灰化根管のため根管が見つからず、一般歯科より治療依頼があったケース

-

左下6の術前レントゲン写真、根管が細くなり狭窄している。

-

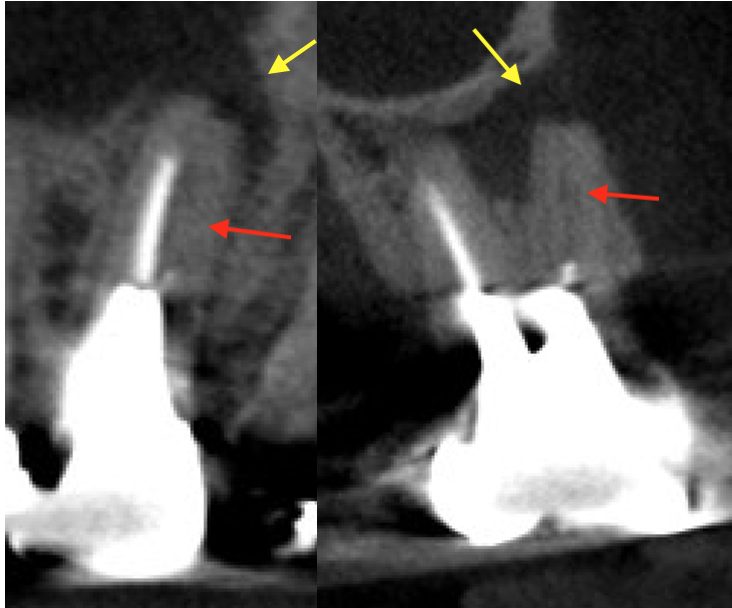

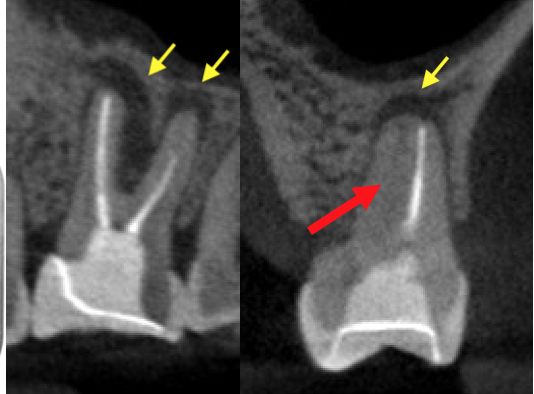

術前CBCT画像、レントゲンではわからない炎症像(黒い影)が明らか(黄色矢印)、根管が細くなって石灰化根管となっている。根管を探すために削ったと思われる部分方向を間違ってい穿孔が起きていることがわかる(赤矢印)

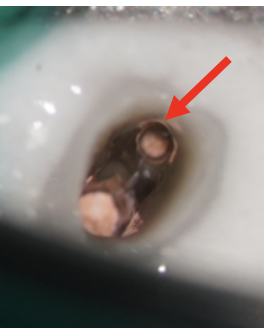

-

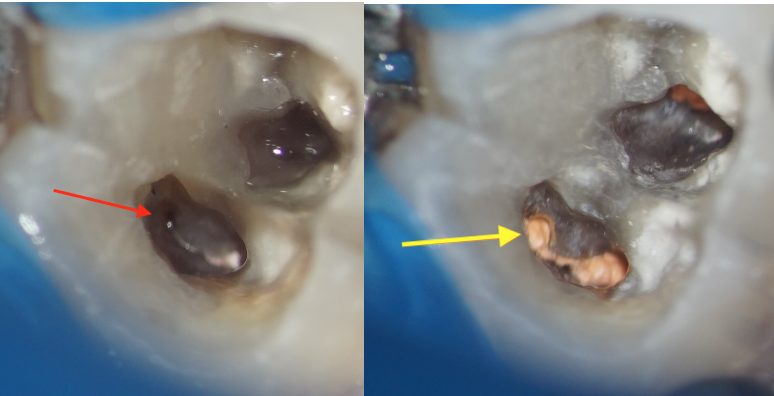

治療時画像、赤矢印が間違って削った穿孔部。黄色矢印部が本来あるべき根管の位置

-

根管充填後。全ての根管は探索、処置が可能であった。赤矢印が穿孔部分。幸い穴の範囲は小さかったが歯根は薄くなっている。

-

術後レントゲン写真。4根管しっかり根管充填(殺菌)できている。

-

術後10ヶ月のCBCT画像。炎症像はかなり小さくなり、症状もなく経過良好であることが確認できた。

⑧下顎第二大臼歯のCshape根管(桶状根)

下顎の第二大臼歯の歯根はCの字をしたCshapeの根管形態(桶状根ともいう)をしていることが多く、根管の形が複雑なため、治療が難しく、過去の治療が失敗していることが多いです。このCshape形は、殺菌が届かないエリアが多く、一度感染根管になってしまうと難治化しやすい歯です。こういった元々難しい形をした歯根は初回根管治療を失敗させないことが難治化させないために重要ですが、当院を受診される方は初回治療が失敗し難治化した状態で来院される方がほとんどです。

症例8:他医院で右下7の治療をしたが痛みが改善しないため専門医を受診、Cshapeの根管が石灰化のため未処置になっている難症例

-

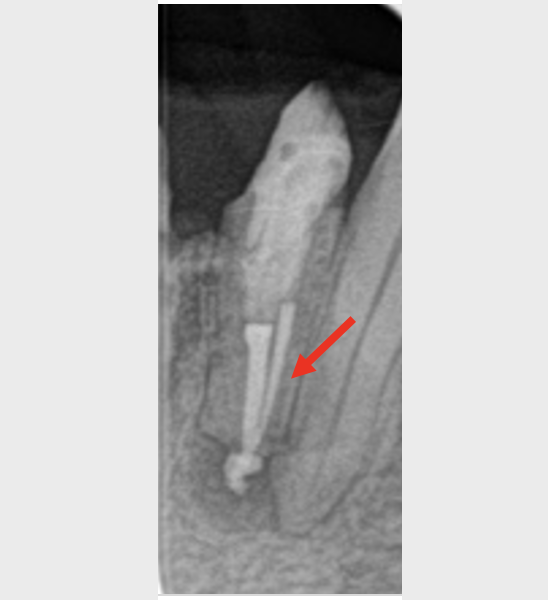

術前レントゲン写真、近心根の根管が石灰化のため未処置になっている(赤矢印)。根尖の炎症は二次元画像のためはっきりわからない。

-

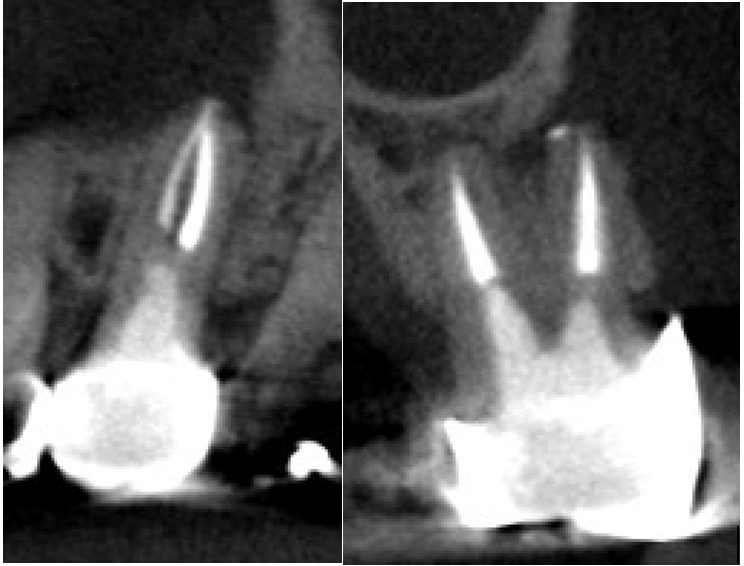

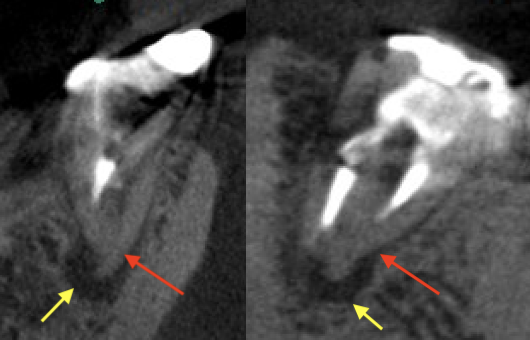

CBCT画像では根の回りの炎症像が明らかです(黄色矢印)。石灰化した未処置の根管(赤矢印)が感染源となっているため、ここが殺菌できるかどうかが治療成功のポイントになります。

-

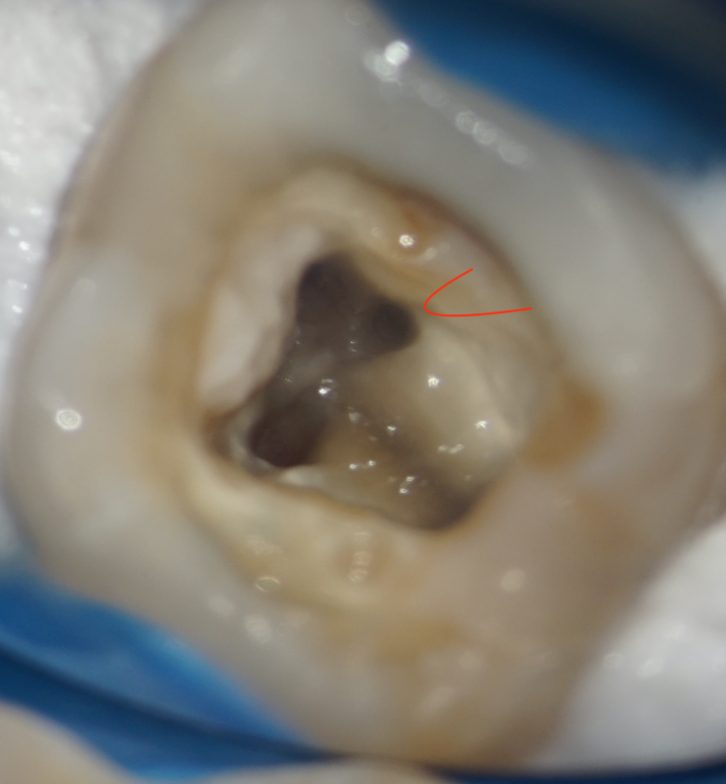

術中の写真、赤矢印部分が未処置の根管。根管の殺菌洗浄、根管充填後の写真(黄色矢印)。

-

術後8ヶ月の経過観察時レントゲン像。石灰化した未処置の根管は根尖まで根管充填が届き殺菌されていることがわかる。

-

術後8ヶ月の経過観察時CBCT画像。治療前の炎症像(黒い影)は小さくなって骨の再生が確認できた。症状もなく経過良好で治癒判定となった。

⑨上顎第一大臼歯の石灰化根管(MB2) 一般歯科ではほぼ不可能な難症例

石灰化根管といってもその難易度はケースバイケースです。MB2は石灰化してない状態でも根管の入り口は埋まっていることが多く、入口を見つけるのが難しいのですが、入り口が見つかれば後は通常の根管と同じです。石灰化が進んでいるMB2は入口から根管の途中(もしくは全てが)までが石灰化のために器具が進められないため削り進める必要があります。削っても削っても根管が出てこない場合もあります。今回のケースは症例6で解説した石灰化したMB2根管よりも石灰化度が高い難症例です。

MB2のみならず他の根管も石灰化してるようなケースでは、1つの石灰化根管の処置を終えるのに予約時間を使い切ることもあり、通常の治療の2倍以上の時間がかかることもあります。

症例9:他医院での治療途中、根管が見つからないため一般歯科から治療依頼があったケース

-

術前レントゲン写真、根管のアウトラインがなく、石灰化が疑われる左上第一大臼歯。根の周りの炎症像は二次元画像のため確認できず。

-

術前CBCT画像では根の周りの炎症が明らかです(黄色矢印)。根管のアウトラインがほぼ無く、石灰化度合いが重度(赤矢印)。MB2のみならず、 D(遠心)根も石灰化して難症例である。根管の入り口探索のためにかなり削られて薄くなっている。

-

CBCT画像、別の角度から。根管の入り口探索のためにかなり削られて薄くなっている。このまま探してしまうと穿孔する可能性が高いため、諦めて専門医へ依頼することは歯のため、患者さんのために大正解です。(削る前から依頼してもらえると、より歯が薄くならず、耐久性を損なわずに治療が可能でした)

-

術中画像、ここから根管の入口を削りながら探索します。難症例でなかなか入り口が見つからない場合は途中で削る方向が間違っていないか確認のためにCBCT撮影を行うこともあります。方向が間違っている場合は修正します。

-

術中レントゲン写真。全ての根管の殺菌ができたため根管充填材の長さを確認。

-

根管充填後。

-

術後レントゲン写真。根尖まで根管充填が届いており殺菌できたことが確認できる。

-

治療後8ヶ月のCBCT画像。炎症像はなくなっており骨の再生が確認され経過良好。

-

別の角度のCBCT画像(術後8ヶ月)。MB根管と石灰化していたMB2根管に根管充填がなされている。炎症像もなく経過良好。